覚書/感想/コメント

カタリ派の持つ思想がどのようなものだったかは正確に知るすべはないそうである。というのも、カタリ派自体が消滅してしまっており、カタリ派自身による資料がないためである。

だから、現在ではその反駁者たちによる言論から類推するしかないというのが実情のようである。

カタリ派がある地域で支持されたのは、当時のカトリック教会の聖職者の汚職や堕落に反対する民衆運動が背景にあるようである。

そのカタリ派を巡るアルビジョワ十字軍を題材にしたのが本書。世界史を学んだことがある人なら、聞いたことはあるはずである。

この十字軍の特異な面は、その矛先が同じキリスト教徒に向けられているということである。しかも、聖地回復のためではなく、異端撲滅のためという点が特異だろう。

ローマ・カトリックの教義と異なる解釈をするキリスト教徒を異端とするのであれば、矛先は他にもあるはずである。だが、そうしたことはなかった。

本書を読めば分かるが、結果的にこの十字軍で得をしたのはフランス王家である。しかも、勢力を拡大するための大義名分を得るにあたり、裏で多額の金が動かしたいたようである。

宗教が金になるというのは昔から変わらないようである。

さて、本書の主人公は大きく三人いる。一人は異端審問官のエドモン・タヴィヌス、そして元エドモンの妻でカタリ派の完徳者ジラルダ・ペトリコラ、それにトロサ伯ラモン七世である。

第1章を除き、各章はこの3人が中心となって語られている。そして、3人の愛憎が後半で複雑に絡み合っていくことになる。

この愛憎の絡み合いは、精神的な絡み合いというよりは、肉欲的な側面が強いのは、佐藤賢一らしい。

肉欲的というのは、肉体としての絡みがあるというよりは、煩悩の世界が展開されている部分が多いからである。

そのため、この小説はアルビジョワ十字軍という政治的、聖的なものを扱った野心作というよりも、むしろ卑猥さが目立つものになっている。

もともと、馴染みの薄いテーマを扱っているので、エンターテインメント性を持たせるため、ある程度こうした記述で逃げるのは仕方がないと思うが、この作者の場合、たいていの作品で同じような手法が採られるので、”またか”という思いがあり、少々食傷気味である。

別の手法を模索してみてもいいのではないかと思う。

本書の場合、フランス王家とローマ・カトリック、オクシタニアの権門それぞれの政治的な思惑を中心に権謀術数の世界を描いても面白かったのではないか。

カタリ派が、当時のカトリック教会の聖職者の汚職や堕落に反対する民衆運動が背景にしているのであれば、これと対比させることで、より一層権謀術数のドロドロした世界が描けたのではないか。それこそ、塩野七生のボルジアもののように。

これに、カタリ派とローマ・カトリックの論戦を交えれば、それだけで相当面白かったはずである。

内容/あらすじ/ネタバレ

シトー会大修道院長のギイ・デ・ヴォー・ドゥ・セルネイはシモン・ドゥ・モンフォールにアルビジョワ派の異端が深刻だと力説し、その討伐に力を貸すように説得した。

だが、シモンにしてみればアルビジョワ派の栄える南は遠国であり、それこそ他人事であった。

アルビジョワ派の異端を陰で支えるのは、オクシタニア随一の権門、「無冠の帝王」と呼ばれるトゥールーズ伯レイモン(ラモン)六世だという。

再び大修道院長は力説した。十字軍が高らかに宣言されたのだと。

……こうして、世にいうアルビジョワ十字軍が始まった。ヨーロッパ全土から集められた大軍は、異教徒にさえ向けられた例のない程の大規模なものだった。

だが、この十字軍は早々に目標を見失う。というのはレイモン(ラモン)六世がローマ教皇に陳謝をしたためである。だが、いったん振り上げられた拳が、その振り下ろすべき先を探すように、十字軍は続けられた。

こうした十字軍の中でシモンは様々な思惑の中でアルビジョワ十字軍の総大将に祭り上げられてしまう。

……自治都市トロサ(トゥルーズ)にエドモン・タヴィヌスは戻ってきた。それはアルビジョワ十字軍との戦いから命からがら逃げての結果だった。

トロサはガロナ川の水運に恵まれた国際商業都市である。地中海の東方貿易と、北のキリスト教世界の中継都市として未曾有の繁栄を誇るオクシタニアの都である。

フランスにはパリという都があるそうだが、そんなものは垢抜けない田舎町にすぎない。かろうじてローマとヴェネツィアが肩を並べていた。このトロサには正統と異端が同居していた。

この街に久々に戻ってきたエドモンを早速訪ねてきたのは不良娘のジラルダだった。そして、このジラルダとエドモンは結婚することになった。

エドモンは幸せでいっぱいだったが、やがてすぐにジラルダの様子がおかしいことに気が付いた。ある晩ジラルダの行動を探ってみると、ジラルダはある教会に入っていった。それはカタリ派の集会を行っている教会だった。

トロサの都が正統と異端で揺れ動き、十字軍との対決があるかもしれないという状況の中での出来事だった。

……トロサは十字軍に対して蜂起した。そして、激戦を制し勝ったのはトロサだった。

勝利にわき上がる中で、ジラルダが出家した。カタリ派の完徳者になるためである。この出来事にエドモンは絶望する。

……オクシタニアの解放は順調に進んでいた。その先頭に立っているのは、レイモン(ラモン)六世の息子・ラモン七世である。この戦いの主役たちは世代交代が進んでいた。ラモン七世もそうした内の一人だった。

だが、あまりにも順調に進む解放にラモン七世は少なからず不安を覚えていた。それは、フランス王がオクシタニアに目をつけたのではないかという危惧である。そのため、援軍を差し向けてこないのではないか。

果たしてその通りであった。そもそも、フランス王などはパリ周辺にしか勢力範囲のない名ばかりの王だった。だから北部でさえ怖れられていたわけではない。

だが、フランス王は勢力の拡大に成功していた。いまや父祖伝来のパリ周辺を会わせ領土を三倍にしていた。そして、北部随一の勢力となり、南部のトロサ伯と肩を並べるまでになっていたのである。

トロサ伯ラモン七世はこの危機に上手く立ち回るべく様々な手段を講じる。だが、開かれた公会議での結論は最悪のものだった。

ラモン七世の破門が確認され、異端撲滅のための十字軍が高らかに宣言されたのだ。第二次アルビジョワ十字軍の開始である。

……一二三四年、ドミニコ・デ・グスマンというカスティーリャの僧侶が列聖された。死後わずか十三年で聖人になったこの人はドミニコ会の創始者である。

そして、このドミニコ会はオクシタニアにおける異端撲滅の中心として活動していた。

このドミニコ会の異端審問官としてトロサに戻ってきたのは、エドモンだった。

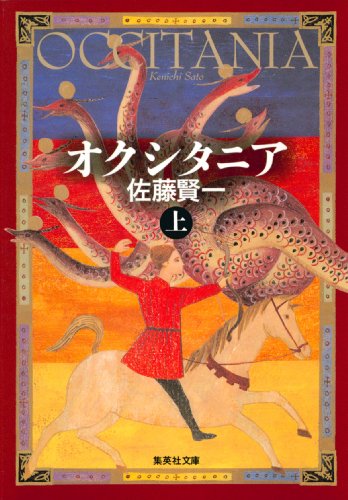

本書について

佐藤賢一

オクシタニア

集英社 計約九〇〇頁

フランス13世紀

目次

プロローグ

第一章 十字軍

1 訪問者

2 不満

3 悪夢

4 苦戦

5 ミネルヴ

6 テルム

7 奇蹟

8 会談

9 キリストの騎士

10 ミュレ

第二章 薔薇色の都

1 帰還

2 故郷の人々

3 不良娘

4 両家

5 進駐

6 苦悶

7 不審

8 黒衣の男

9 帰路

10 決断

11 蜂起

12 裏切り

13 勝敗の行方

14 出家

第三章 北の王国

1 遺骨

2 報復

3 深謀遠慮

4 支持者

5 公会議

6 危機

7 徴

8 条約

9 改悛

10 誓い

第四章 異端審問

1 聖者の後裔

2 永劫の罪

3 旧友

4 反発

5 暴力

6 交渉

7 追放

8 出張

9 モンセギュール

10 再開

11 説得

12 アヴィニョネ

第五章 無冠の帝王

1 計画

2 鏡の向こう

3 宣戦布告

4 急報

5 ボルドー

6 望み

7 包囲

8 亡霊

9 降伏

10 救慰礼

第六章 聖地

1 籠城

2 敵襲

3 砲撃

4 勧告

5 会議

6 夜陰

7 生還

8 自問

9 最後の戦い

10 開城

エピローグ

登場人物

エドモン・タヴィヌス…異端審問官

ジラルダ・ペトリコラ…エドモンの妻

アントニ・ファルガリオ…エドモンの幼馴染

エマヌエル・ペトリコラ…ジラルダの父

ラモン(レイモン)七世…トゥールーズ伯

ギリャベルト・デ・カストラ…カタリ派完徳者

ベルトラン・デ・マルティ…カタリ派完徳者

ラモン・デ・ペレリャ…モンセギュール城主

ペイレ・ロジエル・デ・ミルポワ…モンセギュール指揮官

ギイ・デ・ヴォー・ドゥ・セルネイ…シトー会大修道院長

アルノ・アマルリック…シトー会本山大修道院長、ナルボンヌ(ナルボナ)大司教

シモン・ドゥ・モンフォール…アルビジョワ十字軍総大将

アリクス・ドゥ・モンモランシー…シモンの妻

アモーリ・ドゥ・モンフォール…シモンの長男