覚書/感想/コメント

第12回新田次郎文学賞受賞

いわゆる忠義の士を描いた忠臣蔵をベースにしたものではありません。ですから、忠義の士という描かれ方というわけではありません。

これは、権力者によって不当に仕掛けられた戦争です。真相を闇から闇へ葬り去ることで、事態の収束を狙ったものが仕掛けたものです。これには世間体を取り繕えないような勝ち方をしなければなりません。敵は吉良家の背後にいる上杉十五万石と柳沢吉保。そして、縁類の御三家、島津家、将軍綱吉。

それに、この戦争は、経済戦争であり、心理戦であり、情報戦であるといいます。

こうした着眼点で忠臣蔵をみるということに、思わず唸ってしまいます。ネタは出尽くしたと思われる忠臣蔵も、見方によって、こういう風にして蘇るのです。

そもそも、浅野内匠頭が吉良上野介に刃傷に及んだ真相は何なのか、誰も知るはずがありません。ですが、吉良は賄賂をむさぼり、浅野は清廉潔白という図式が出来上がっています。これが情報操作によるものであれば、頷けます。

大石内蔵助が京にいるときに、わずかの期間で途方もない金額を使い果たしたという逸話がありますが、これは幹部達を引き連れての目くらましとすれば、分からないでもない話です。相手を騙す情報戦であり、心理戦でもあります。

この情報操作にも、そして京での遊蕩にも多額の金がつぎ込まれています。その金はどこから来るのでしょうか。これも、本書では説得力のある説明がされています。経済戦争でもあることが分かるようになっています。

上杉十五万石は藩成立時から台所事情が苦しい貧乏藩です。三十万石、ひいては百二十万石あった当時からの家臣団が十五万石に押し込められているのです。苦しくないはずがありません。

恐らく赤穂藩の方がはるかに豊かであったにちがいありません。経済戦争という点では、最初から上杉家は負けていたのかもしれません。

さて、本書の最後の方に討入りの場面がありますが、これは秀逸です。単なるチャンバラものになりがちな場面ですが、この討入りの場面で、数名の略歴などが紹介されています。討ち入る面子の過去にを紹介することで、ひと味違った出来栄えとなっています。

最後に、討入りを果たした後、四十六名は四藩に預けられ、その後切腹しています。預けられたのは、肥後熊本五十四万石細川家、伊予松山十五万石松平家、長門府中五万石毛利家、三州岡崎五万石水野家。

一般的には、この四藩では、厚遇を受けたように描かれています。中には召し抱えなども考えていた藩もあるような書かれ方をされることもあります。

ですが、実情はひどかったようです。これは、それぞれの藩に預けられていた浪人達の切腹があまりにも短時間で行われていることからも伺えます。武士の切腹をさせてもらえなかったようなのです。いわば単なる罪人として扱ったので、そうなったのでしょう。

ひどいのはこれだけではありません。各藩ではこうした扱いをしたことがバレ、後世まで残ることを嫌い、事実の改変を行ったようです。これは各藩だけでなく、公儀も史料史書の改変を行っていたそうでs。

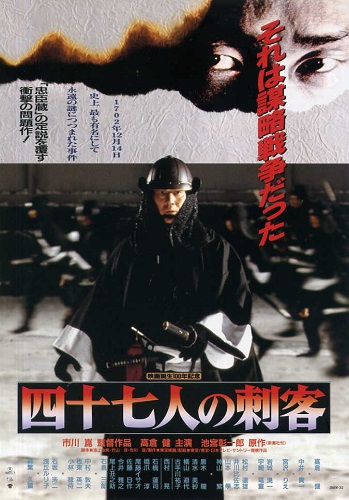

1994年に「四十七人の刺客」で映画公開されました。

忠臣蔵ゆかりの地

内容/あらすじ/ネタバレ

元禄十五年(一七〇二)十月二十二日。

大石内蔵助を含む一行が藤沢近郊で集まっていた。内蔵助はいう。はかりにはかった計略を戦に持ち込むのは年内が限度だ。

一行は吉良上野介の新しい屋敷図面を見て唸っていた。これは武家屋敷ではない、合戦用の城砦だ…。屋敷には数々の仕掛けがあるようだ。中には抜け穴とおぼしきものもある。

上杉家江戸家老の色部又四郎安長は、大石内蔵助を見失ったとの知らせを受けた。大石が打つ手は一手一手が恐ろしく辛辣だった。

そして、確実に吉良を追いつめにかかっている。色部も天下を動かす柳沢吉保と組んで相手を封じ込めにかかったが、今は上杉十五万石が六十あまりの素浪人徒党にいいように弄ばれている…。

元禄十四年(一七〇一)三月十四日。城中で高家吉良が赤穂藩主浅野内匠頭に斬られるという事件が起きた。報告を受けた柳沢吉保は厄介なことが起きたと苦り切っていた。

上杉家江戸家老の色部がやってきており、柳沢吉保は色部に処理方法はいかにと難問を投げかけた。双方とも希代の知恵者である。

現在、綱吉の後継を巡る争いが起きていた。候補は二人、綱吉の兄の子綱豊と、紀州綱教である。綱教のほうが優勢であり、己の権勢を長く保ちたい柳沢吉保は綱教の実姉の舅に当たる吉良上野介の身に、罪咎が及ぶのは避けたかった。

だが、天下の定法「喧嘩両成敗」は無視できない。まさに、難問だった。

色部は浅野内匠頭に即日の切腹をと述べた。当事者が激しており、事情の詳しく知れない今の内に口をふさぐ。日が改まれば冷静になり、事件のあらましが表に出てしまう。死人に口なしだ。

赤穂の大石内蔵助のもとに第一報が届いた。その直後に、不破数右衛門を大坂に派遣してある処理を頼んだ。内蔵助は筆頭国家老の家柄にありながら、勘定方、浜取締、金銀算用を受け持っていた。

その後続々入る報告に内蔵助は不審なものを感じ取っていた。その中で、藩政の後始末に着手し始めた。

何者かが異変の裏で動いている。真相を闇から闇へ葬り去り、赤穂藩を無下に消滅させ、事態の収拾を図ろうとしている。

その敵が知れた。出羽米沢十五万石、上杉家の江戸家老、色部又四郎安長だ。後ろには上杉家がいる。そして、縁類として御三家や薩摩島津家、将軍綱吉がいた。あまりにも巨大な敵だった。

不破数右衛門が大坂から戻ってきて、残高が二万三千両となったことを告げた。赤穂藩の金蔵にあるものとは別の裏金である。

内蔵助は敵を知ることで、籠城抗戦は論外であることを悟っていた。これは不当に仕掛けられた戦だ。問題はその敵に勝てるか。敵は一旦は勝った。

だが、我々を根絶やしには出来ぬ。相手が世間体をとりつくろえないよう、堂々と屋敷に討入り、合戦して首を取り、天下にその事を知らしめる。上杉の武名を地に落とし、柳沢吉保の面目を叩きつぶすことで、報復ははじめてなる。

内蔵助は早速、参謀相談役を定めた。惣参謀は吉田忠左衛門、次席は小野寺十内、参謀は不破数右衛門、国許の束ねは間喜兵衛、江戸の束ねは堀部弥兵衛…。

刃傷の真因が分からないということは、どのようにでも作り出せるということでもあった。賄賂…。そうだ、吉良は賄賂をむさぼった。これを俗世間で噂を広める。そのために金は惜しむな。内蔵助は不急の時のための裏金を惜しみなくつぎ込むことにしていた。

吉良は強欲非道、浅野は清廉潔白、純真一途。こうした図式が定説となって流布されていた。その噂が色部の耳にも届いた。なぜだ。今回の刃傷事件は箝口令を敷いており、色部自身も真相を知らない。どこからこのような噂が…。

柳沢吉保から呼び出された色部は暗澹たる思いだった。なぜ吉良の処遇がこうも急変したのか。例の噂か…。

何か策がないか。その苦慮は国許の家老、千坂兵部の書状で解けた。吉良上野介の隠居および藩主綱憲の次男を吉良の嗣子とする。上杉と吉良は一心同体ということを示す。

大石内蔵助が頼みとするのは三十三名の戦闘要員と、数名の参謀だ。だが、数が足りない。せめて五十名は欲しい。人の歩む道はそれぞれだ。それをとやかく言うつもりはない。そうした行く末の安泰を願う者達は奥野将監や進藤源四郎らに処遇を任せていた。

内蔵助は次の策に出ることにした。今の吉良の屋敷には討ち入ることが不可能だ。そこで、何としてでも今の場所から屋敷を移動させる。

やがて、堀部安兵衛や奥田孫太夫が通っていた堀内源左衛門道場から吉良邸へ赤穂浪人が討ち入るとの噂が流れ、吉良周辺の屋敷は極度の緊張を強いられた。金もかかった。

だが、いつともしれぬ討入りに厳しい警戒をし続けるのは不可能だ。音を上げた者達が、自分たちが屋敷を移ると言い始めた。だが、その数があまりにも多く、結局は吉良邸を移すことで決着をみることになった。内蔵助の策が当たった。

一方、防具の準備にも怠りがなかった。討ち入るもの皆に万端の用意をさせるつもりの内蔵助だ。鎖帷子もそうだ。この鎖帷子は暑い。それを考えると、討入りは冬でなければならない。

年が明け、元禄十五年。本所に移された吉良邸。一旦屋敷が造られたものの、すぐに更地になり、上杉の国許から大工などを呼び造成を始めていた。だが、江戸の金を落とさないというので市中の評判は悪かった。

その評判を逆手に取り、内蔵助は堂々と普請をのぞき込むことにした。市中の人間も惜しげもなく協力をしてくれた。それだけ、この普請の評判は悪いのだ。そして、新しい吉良邸の図面が手に入った…。

本書について

目次

秋時雨

雪吊

春雷

颶風の城

旋回

見敵

卯波

始計

掩撃

夏解

謀計第二

料敵

野分

凍蝶

詭道

行春

吾亦紅

呼子笛

目睫

分合為変

虎落笛

風蕭々

寒鳥

登場人物

大石内蔵助

吉田忠左衛門

小野寺十内

不破数右衛門

奥田孫太夫

堀部弥兵衛

堀部安兵衛

前原伊助

間喜兵衛

原惣右衛門

一文字屋おかる

きよ

奥野将監

進藤源四郎

大野九郎兵衛…城代家老

前川忠太夫

天川屋儀兵衛

色部又四郎安長…上杉家江戸家老

千坂兵部…上杉家国家老

猿橋八右衛門

小林平八郎…吉良家家老

柳沢吉保

根津文左衛門