覚書/感想/コメント

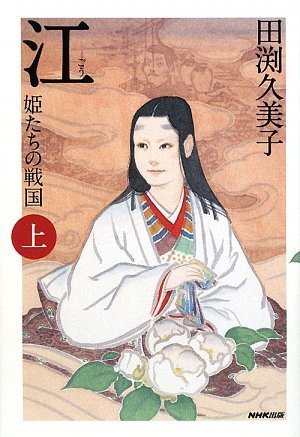

2011年NHK大河ドラマ原作。

二代目将軍・徳川秀忠の正室であり、三代目将軍・家光の母、浅井長政の三女、織田信長の姪である、江(ごう)を主人公としている。

戦乱の時代から平和の時代へ移り変わる、まさにその時を生きた女性の物語である。

作者は戦乱の時代を生きた女性の生き様として、お市の口から、次の言葉を言わせている。

「女子の戦いとは、生きることにございます」「生きること。本日只今を生きてゆくことにございます。」

この言葉は、娘・江の人生を見ていく上で、重要な意味合いを持たせている。

そして、もうひとつ、江の生きざまを示しているのが、伯父・信長の口から出た次の言葉である。

「おのれを信じ、おのれ思うまま存分に生きよ。」

さて、ドラマの脚本家が原作として書いたこともあり、そのままドラマの登場人物たちを強く意識したキャラクター設定となっている。一種のキャラクター小説となっている。

三姉妹でいえば、次のような感じだ。

・長女らしい心の強さを持ち、物静かで落ち着いている茶々

・感情を表に出しやすく、母と姉には甘えたがり、妹の江には何かとかみつく初。

・好奇心が強く、遠慮のない物言いをする江。

江というと、今までのイメージは一言でいえば鬼嫁である。夫・秀忠は江が怖くて側室が持てず、頭があがらなかったというのが、これまでの像であると思う。

気は強い女性だったのだろう。それは、江に限らず、浅井三姉妹に共通して言えることだと思う。

だが、本書で描かれる江は、気の強い女性というだけではなく、その中には極めて人間味にあふれる豊かな女性像である。

人間の見方というのは、ある一面だけを切り取って描くと、黒となるのも、別の側面から見ると、白となることがある。その人物の個性が際立っていればいるほど、その傾向が強いように思われる。江とはまさにそうした女性だったのだろう。

逆説的にいえば、こうした際立った個性でなければ、歴史の中に完全に埋没してしまい、後世に名を残すようなことにはならなかったのかもしれない。歴史に名を残す人物は、大概、個性が強い。

もっとも、現実の知り合いに、これだけの個性がいると、少々迷惑なのかもしれない。

内容/あらすじ/ネタバレ

江にはある男の手に自分の手が包まれている感覚から記憶が始まっている。今年で七歳になる。あれは父の手なのか…。

父・浅井長政は江が生まれた年に戦に命を落としている。浅井家はこの戦いで滅びた。だが、この戦のことを母も二人の姉も誰も詳しくは話してくれない。江は二人の姉、上の茶々を姉上、下の初を姉君と呼ぶ。

母のお市は江の正直でまっすぐな所が愛おしい。このまますくすくと育ってくれることを祈っている。そのために父・長政の最期にはふれずにきた。

江の伯父は織田信長である。母・お市は信長を兄上様と尊称する。だが、信長に関する話が母の口から上ることはほとんどない。まるで避けているかのようだ。そしてそれは二人の姉も同様だった。

その信長から安土への招き状が来た。天正七年(一五七九)四月のことだった。

安土城の象徴たる天主は信長時代の始まりを告げる金字塔のごときものだった。上杉謙信がこの世を去り、本願寺の脅威も薄れた今、信長の周囲には強敵がいなくなっていた。

安土城で江はお市とともに馬に乗っていた。馬に乗るのが面白いという江にお市はいずれ教えてあげようと言った。

城の案内役の家臣は森坊丸といった。兄は森蘭丸、信長の側近である。坊丸たちの父は戦で亡くなっていた。

江たちは初めて会う織田一族も多い。そして信長の家臣たち。その中に柴田勝家、明智光秀もいた。光秀の娘・たまもこの場にいた。たまは細川藤孝の息子・忠興に嫁いでいる。はっとするほど美しい女性だ。江は、あんなきれいな人になれたらと憧れに似た思いを抱いた。

他に印象に残ったのは徳川家康だ。

信長はすらりと背が高く、機敏だった。その信長が二人の姉に、さぞわしを怨んでいるだろうと言った。その意味が江には分からない。怨む?

そうしたことを想っている中飛び込んできたのが秀吉だ。この秀吉が浅井を攻め滅ぼし、父を切腹させたという…。伯父上が父を殺した…。江には何も聞こえなくなっていた。

その夜、江は信長を訪ねた。そして浅井家との戦いのこと、石山本願寺との戦いのこと、父の髑髏を用いて酒を飲んだという噂のことを聞いた。

信長はいいたいことをいう江を面白いといった。信長の眼をまっすぐ見るものも珍しい。どうやら江は信長に似ているようだった。

信長は江にいった。「そちは宝をもっておる」。持って生まれた心根だ。おのれを信じ、おのれ思うまま生きよ、それが信長の望みである。

信長は江らにつけた森坊丸兄弟のことを語った。二人の父は浅井家との戦いの中で死んだという。つまり、森兄弟にとって江らは敵ということになる。三姉妹はそれを聞いて凍りついた。

戦は男にしか分からないらしいという信長に対して、お市はこう言った。「女子の戦いとは、生きることにございます」「生きること。本日只今を生きてゆくことにございます。」

秋になり血なまぐさい知らせが伊勢上野城に届いた。信長の命によって徳川家康が嫡男・信康を切腹させたという。

江は驚き、苦悶した。なぜ伯父上はそのようなことを…。

冬になると織田家には吉報が続いた。明智光秀による丹波・丹後の平定。謀反を起こした荒木村重を落としたこと。春には本願寺との和睦が成立。

天正九年(一五八一)正月。左義長といわれる火祭り行事に手を加えた祭事を大々的に開催した。これをさらに盛大にしたのが馬揃えだ。それを京でやることにした。仕切りは明智光秀である。

これを聞いた秀吉は面白くないと呟いていた。

銀閣寺の前で娘のたまと一緒にいた光秀は思っていた。かつて朝倉家に身を寄せていた足利義昭を織田信長に引き合わせたのは間違いだったのだろうか。二人が会っていなければ信長の上洛も、朝倉家の滅亡も、義昭の追放もなかっただろう。

その光秀の前にお市らが姿をあらわしうろたえた。これが自分の本当の姿だと光秀は思った。

馬揃えが行われた天正九年から翌年、織田軍は天下布武へ向かって動きを加速していた。その中で焦慮を募らせていたのが明智光秀である。最近は戦場をかける機会がめっきり減っている。

気分を転じるために千宗易を訪ねた。宗易は茶室の外で起きることには興味がない。天下を取るのは誰でもよい。それが乱暴な信長であっても、風流の分かる光秀で会っても…。

光秀はその言葉に背中がぞくりとした。

天正十年。

京の変事を伝える知らせが江のいる伊勢津城に次々に届いた。

織田信包はお市らにすぐに清洲城へ移るように指示をした。

一方、光秀は信長を討ったその日から誤算が続いていた。そして、中国にいた秀吉は泣くだけ泣いて感情を吐き出したところから冷静な計算が働き始めていた。家康は辛くも領国にもどることができ、混乱のさなか旧武田家領に軍勢を送り込んだ。

お市は食事を満足にとらず、夜もあまり眠っていないようだった。信長をどれだけ慕っていたかを知っていることを姉妹は思い知らされた。

たまは細川忠興に離縁され、領地の山中に幽閉されていた。侍女のいとが側にいてくれたおかげで、どれだけ助かったかわからない。そのいとは幼いころからキリストの教えを信奉していた。

秀吉が光秀を討ったことを知ると、お市は慌てふためいた。このままでは天下は猿のものになる。何とかしなければ…。

その秀吉が六月の下旬、妻おね、母なかとともに清洲城に入ってきた。その秀吉は幼い男児を抱いていた。

男児は三法師、信長の嫡孫である。織田家重臣四人による会議で秀吉が主導権を握ることができた重要な鍵であった。

お市は柴田勝家に再び嫁ぐことにした。お市は勝家を秀吉に勝たせたい。そのために妻になるといった。

それを聞いた秀吉は地団太踏んだ。だが、小谷城をそっくりそのまま繰り返せばよいだろう。三姉妹に危険が及べば、お市も一緒に逃れるに違いない。そう考えていた。

北庄で江は馬に夢中になった。

ある日、江が馬で遠出しているときに嵐になり、城に帰るのが遅くなった。城ではお市をはじめて皆が心配していた。

帰ってきた江に柴田勝家はいきなり頬を張飛ばし、そのまま厩番の前に連れて行った。勝家は江に厩番は江が帰ってこなかったら腹を切っていたぞといった。そして、上に立つものはつねに下のものに配慮をしていなければならないと諭した。

この後、勝家は江を抱きしめて心配していたといった。この日を境に、遠慮がちだった空気がなくなり一つの家族となった。

信長の葬儀が終わった後、天正十一年(一五八三)、滝川一益が挙兵した。それを聞いた柴田勝家は、早すぎると思った。北庄は大雪に見舞われ、とても出陣できなかった。

勝家が出陣して秀吉と対峙したのが、賤ヶ岳。この戦いに敗れた勝家が北庄に戻ってきた。迎えたお市は絶句した。浅井長政に次いで勝家も秀吉に…。

お市は勝家と死ぬことを決めた。

三姉妹には形見を分け与えた。茶々には長政から貰った短刀と、浅井の血を後世に遺すように。初には自身の髪結と、姉妹三人を強く結びつけよ。江には信長の天下布武の印と、織田の血を残すように。それを伝えて死んでいった。

まさか姫たちを残してお市が死を選ぶとは秀吉も思わなかった。

その秀吉にお市は、決して邪心を抱くことなく守ってもらいたいと文を託している。あまりにも酷だ。茶々はお市に生き写しなのだ。

秀吉は江に怒鳴られてひれ伏してしまった。自分でも何が起きたのかわからなかった。ようやく分かったのは、江から信長を感じたことだった。それゆえに迂闊にもひれ伏してしまった。

安土に入った三姉妹は父の姉が娘の龍子と会った。従姉妹とはいえ、初めて会った。龍子は秀吉の側室である。

その龍子は初めの頃、秀吉の側室であることが死ぬほどいやだったという。だが、ああ見えて、どこか憎めないところがあるのだと語った。

三姉妹は龍子に伴われて千宗易と会った。その数日後、江は一人で宗易の茶室にいた。

信長の跡を継いだ秀吉は宗易を筆頭茶頭に抜擢した。その独創性を高く評価したのだ。そして、政治的な場としての茶の席が、宗易に茶頭の立場を超えて、秀吉の側近としての力を持たせることになった。

織田信雄は自分の助力を求めるだろうと考えているとき、徳川家康を呼ぶ声がした。五歳になる三男・竹千代と十一歳の次男・於義丸である。

同じころ、秀吉は大坂城の築城開始を祝っていた。

十二歳になったばかりの江に婚儀が決まったという。相手は織田一門格の佐治一成である。驚いたのは江ばかりではなかった。

輿入れしてひと月後。天正十二年三月。秀吉軍と家康軍が戦闘状態に突入した。小牧・長久手の戦いである。

江の婚家、佐治家は水軍を有し、伊勢湾の警戒に当たっていた。

徳川軍の撤兵が始まり、家康を佐治一成は援助したが、これが秀吉の逆鱗に触れた。

秀吉に騙されて大坂城に入った江は、秀吉から佐治家の所領没収の話を聞かされた。

短すぎ、はかなすぎる結婚生活だった。江は十二歳で独り身になった。

八カ月に及ぶ戦いの裏で、秀吉は着々と天下人としての地歩を固めていた。寺社・公家といった旧勢力との結びつきを強めたのである。

年の瀬が迫る中、徳川家康の二男・於義丸が秀吉の養子として大坂城に入った。実質的な人質である。秀吉は於義丸に秀康という名を与えた。

大坂城には他にも、十七歳の秀次、同じく十七歳で信長の四男・秀勝、宇喜多家の長子・秀家、おねの甥・秀秋がいる。

秀吉にとっての悩みは、十数人いる側室たちに懐妊の気配がないことである。四十九歳となり、そろそろ後継者を考えなければという焦りが出始めていた。

春になり、戦場で最も目覚ましい活躍をしたのは、武将失格、継嗣脱落の烙印を一度押された秀次であった。

秀次は半ばやけで戦に加わり、戦果をあげていたのだ。

たまと久しぶりに会った江らはたまが切支丹になったことを知った。初は熱心にたまの話を聞いた。やがて、のちに初は切支丹となる。

天正十三年七月十一日。秀吉は人臣最高位の関白に武家として初めて任じられた。この日を境におねは北政所と呼ばれることになる。関白の正室の呼称である。これだけに留まらず、豊臣姓の下賜を奏請して勅許を得た。

一連への謝辞として茶会を催し、宗易は利休居士号を勅賜された。

十二月初旬、養子の秀勝が急死した。

秀勝の死は痛手である。秀次が力を示し始めているが、まだ競争相手が必要である。

秀吉は秀次の実弟・小吉を秀勝と名乗らせることにした。江はまた秀勝という名にした秀吉の感覚にあきれていた。

年が明け、二月に聚楽第の建造をはじめた。天下普請である。

順風満帆に見える豊臣政権だったが、徳川家康だけが気がかりである。

九州征伐を視野に入れている秀吉にとって、同盟を結ぶ徳川家と北条家は当方の脅威である。大坂城を空けたところで攻められたくない。

秀吉は、江にしてみれば人としてあってはならないことを、あっけらかんとしてやってのけた。家臣に嫁いでいた妹・旭を無理やり離縁させて家康に輿入れさせたのだ。さらに実母の大政所も三河に差し向けた。

これにはさすがの家康も折れた。十月に上洛し、万座の前で秀吉への心中を誓言した。

久しぶりに三姉妹は家康と会った。七年ぶりである。

家康は佐治一成の一件を知り、江に深々と頭を下げた。そして、徳川家に嫁いでくれないかといった。が、まだ竹千代は八歳である。家康は残念そうであった。

天正十四年(一五八六)十二月。秀吉は太政大臣となり、殿下と呼ばれるようになる。

年明け、秀吉は大坂城に諸将を集めると九州攻めを宣言した。総勢二十五万の軍勢を率いての出陣である。

洗礼を受けガラシャとなったたまから江は、強い人間なのだろうといわれる。人の強さとは何だろう。さまざまな顔が浮かんだ。

ガラシャは再び同じことを言い、その顔には自分を信じきる者の誇りと安らぎがあふれていた。

秀吉が九州征伐から凱旋し、完成した聚楽第に移り住んだ。

これらを祝うために催したのが北野大茶湯である。この茶湯で三姉妹は松の丸殿(龍子)の兄・京極高次と出会った。初は高次にただ見惚れているばかりであった。

初の思いは募るばかりであり、茶々も江も耳にしたことのない、甘やかで悩ましげな吐息をしばしもらした。

そんな妹の姿を見て茶々は秀吉に頼みこんだ。そして、初は京極高次に嫁ぐことになった。

秀吉と茶々の関係を知った江は肝を抜かれたように過ごした。歳月は人を変えるのか。そうかもしれない。江はだれかに相談したかった。その相手は今の江には利休しかいない。

それから数カ月。茶々の懐妊が明らかになった。茶々は淀に城を与えられ、淀殿と呼ばれるようになる。

秀吉の子を宿したとのうわさに、世間は好奇の目を向けた。そして聚楽第に数枚の落首が貼られるという事件が起きた。いずれも本当に関白の子であろうかというものであった。

これを知った秀吉は激怒し、事件に関係するものを全て処罰した。これを聞いた江は憤慨して秀吉に詰め寄った。

生まれた男児に秀吉は捨と名付けた。命名のひどさに江は呆れた。後に捨は鶴松と改められる。その感覚にも江はのけぞった。

初は茶々の幸せそうな姿を見て、自分にも子が欲しいと呟いた。嫁いで数年。まだ子に恵まれていない。

鶴松の生まれた年は母の七回忌、父の十七回忌にあたっていた。秀吉は父母の追善供養を許可してくれた。

天正十八年(一五九〇)正月。北条家討伐が動き始める中、徳川家の三男・竹千代が大坂城に到着した。竹千代は大坂城で元服し、秀忠の名を与えられた。

江は秀忠のひねくれた性格に苛立ちを覚えていた。秀忠に対する江の印象はそうしたものであり、決してよいものではなかった。

北条攻めが終わり、小田原で徳川秀康の運命が変わった。秀康は結城家の養子となり、結城秀康となることになったのだ。

秀忠はまたかと、溜息をついた。徳川家が関東に転封となれば、下総結城家は傘下に入ることになる。常陸とも近い結城家の存在は貴重だった。父・家康がそう考えているのは間違いなかった。

秀吉が天下統一を果たしたのは五十四歳の時である。信長が本能寺に斃れてから八年で成し遂げた天下平定であった。

登り切った太陽は、傾き、沈むのが道理である。この頃から早くも秀吉の周辺には落日を思わせる暗い影が伸び始めていた。

江の心配は秀吉と利休の関係である。秀吉が利休を軽んじているのならまだましだが、利休の世界を秀吉は認め、絶対に追いつけない何かをそこに見ているのだ。それは秀吉の唯一の負け戦なのかもしれない。

天正十八年(一五九〇)。秀吉と千利休との確執を内部にはらみ、朝鮮との対立という新たな問題を抱えていた。

朝鮮の件は江には手が出せない。いま急いでいるのは、秀吉と利休のことだ。二人の対立を生々しく感じ取っていた。

翌年、秀吉の実弟・秀長が逝去した。

秀吉と諸大名を取り結ぶ立場にあったのが、秀長と利休だった。もう一つの軸が石田三成を軸とする奉行たちである。秀長の死去に伴い両者の均衡が崩れた。三成たちが利休の追い落としにかかってきた。

少しばかり懲らしめてやるか。その一滴の毒のような思いが秀吉の心に落ちた。そして利休を堺へ追放した。

江は秀吉に詰め寄った。だが、秀吉は逆に憔悴していた。関白の身の上で、今更引っ込みがつかなくなっている。

利休は侘びを入れてこなかった。

江は利休のところへ忍びこんだ。利休は江にたいして、考えてみたら、やるだけのことはやってしまったので、あとは残りかすなのだと言った。江には説得を続ける理由を失った。

利休が切腹し、秀吉は江になぜ止めてくれなかったと泣きながら聞いてきた。秀吉は、利休にあこがれていた。利休の世界を支配し、征服したかったのだ…。

秀長と利休が死んだ天正十九年は秀吉にとって凶年だった。最大の不幸は鶴松がわずか三歳で死んでしまったことであった。葬儀は盛大なものだった。そこで江は久しぶりに豊臣秀勝に会う。

年末になり、秀吉は豊臣秀次を関白に任じた。後継者に据えたのだった。秀吉は太閤を称し、政務上の実権は掌握し続けた。

秀吉は江と秀勝を娶せることにした。聚楽第で暮らせという。突然の話に江は混乱した。

秀勝は岐阜城主であったが、二人は聚楽第の屋敷で暮らすことになった。最初の結婚と違うのは、江が娘ではなく、大人の女になっていたことである。

秀勝は兄・秀次を高く評価していた。頭もよく、感覚も鋭い。その速さが周りとは違い、誤解を受けてきた。そのため、考えも感情もあまり表に出さなくなってきたのだという。今の秀次の顔は、仮面のようなものだということだった。

陽気で気の合う夫のいる二度目の結婚生活は気楽で楽しいものだった。だが、それも秀勝の朝鮮出兵で中断されてしまう。

秀勝が出発してほどなくして、江が懐妊していることが分かった。

同じころ、秀吉の実母・なかが死んだ。その死を悼む姿は、太閤でも天下人でもなかった。一人の赤子が泣き叫んでいる姿だった。

江に衝撃が走った。秀勝が陣中で死んだ…。

ほどなくして生まれてきたのは元気な女の子だった。完子(さだこ)と北政所が名付けてくれた子は、秀勝の忘れ形見となった。ほんのひと月の結婚生活で授かった命だった。

秀勝の遺骨が届いたとき、秀次が骨壷を抱いて激しく慟哭した。あのような戦に秀勝まで駆り出して…。

無表情な秀次の仮面がはげ落ち、素顔を江にさらすようになった。皮肉なことに秀勝の死が、江と秀勝を近づけた。

秀吉とともに九州にいた淀が大坂城に戻ってきた。再び子を宿したためだ。無事に出産した子は拾と名付けられた。のちの秀頼である。

秀吉が戻ると、溺愛というより盲愛ぶりをさらしていた。その姿に江はぞっとするものを感じた。

拾の誕生を機に、豊臣家中の空気は微妙に変わり始めていた。拾と秀次の娘を婚約させてはどうかと言い始めたのだ。

豊臣家の変化は他にもあった。北政所の甥で秀吉の養子となっていた秀秋が小早川家の養嗣子となったのだ。

一方、朝鮮との交渉は後に波乱を含むものとなっていた…。

翌文禄三年(一五九四)。大和国吉野で花見の宴が開かれた。

初もやってきて久々に三姉妹が揃った。初は完子も拾も見るのは初めてとある。二人の顔を見て初は羨ましそうにした。

秀次に謀反の疑いありと、三成らが糾弾した。突然のことだった。さらに殺生関白の悪い評判もあった。

秀次はすべてを悟り、何の抗弁もしなかった。わしは、いてはならない者となったのだ。そして、高野山で切腹した。

江はその知らせを聞くまで、迂闊にも何も疑わずにいた。その分、激しい怒りがわいてきた。だが、江よりも先に淀が秀吉に食ってかかっていた。これまで見たことのない姉の剣幕だった。

秀吉は秀次の亡霊に悩まされ続けた。苦しみぬいていた秀吉は考えられない行動に出る。秀次の正室と側室、子供たちを捕え、ことごとく殺戮したのだ。

嫁をとれ、と家康に言われた時、秀忠はあまり考えもせず、承知しましたと答えた。だが、相手が江と知ると、脳天から声を挙げ、慌てふためいた。

五年前に会って以来だが、印象はくっきりと残っている。気が強く、口うるさく、すぐに噛みつく女。それに信長公の姪御。

一方、江は懸命の抵抗を秀吉に試みていた。何よりも悪い冗談としか思えない。なにも秀忠を毛嫌いしているわけではない。好きとは言えないし、相手を小馬鹿にした態度も気に食わないのも事実だ。

だが、第一印象は好感のもてるものだった。気の毒だと思うのは、こんなに年の離れた女を妻に迎えることである。六つ違う。

完子を大坂城に置いて行けという言葉に江は絶句した。しかもこれは姉・淀が考えたという。完子を淀の娘として育てたいという。子をもつ者の思いを知った上での判断だという。

鶴松の例がある。もし秀頼に何かがあったら、豊臣の血は絶えてしまう。それを淀は心配していた。淀は豊臣の女として、考えに考えて、心を鬼にして江に命じたのだった。

文禄四年。江と徳川秀忠が伏見城で婚礼の儀式を挙げた。

相手が誰であれ、今度こそは長く、できれば共に老いるまで連れ添っていたいと思う。二度の婚儀を経験したとはいえ、両方を足しても結婚生活は一年に満たない。

徳川の家を守り、秀忠を盛りたててゆこう…、そう思っていた江の気持ちは初日から崩れることになる。

秀忠は意に沿わぬ結婚ならば、江が秀忠の妻になりたいと本当に思う日まで待とうと言い出したのだ。奇妙な夫婦生活が始まった。

初が江に泣いて頼んだ。子を産んでくれ。どんどん産んで、初に子供が生まれなかったときは、そのうちの一人をくれ、と言ってきたのだ。

江と秀忠は、普通の夫婦の倍する言葉を交わしていた。もっとも、そのほとんどが喧嘩に費やされていたのが問題だった。江は秀忠の無気力、やる気のなさに苛立ちを覚えていた。

そんな生活が続いている中、秀吉が倒れたという話が伝わってきた。詳しいことが分からないので、家康に直接聞くことにした。

矢継ぎばやの江の質問に、家康は信長の姿を見ていた。いやいや大変な女子を嫁にしたものだと口にしたら、江は血相を変えて、どういうことかと聞く。

だが、家康は江を嫁にもらったのは良かったと思っている。それは秀忠を変えられるのは、まるで逆の江だけかもしれないからだ。

婚儀から一年。江と秀忠の夫婦生活は破綻に近い状態になっていた。

そんなある日、京を地震が襲ってきた。江を助け出したのは秀忠だった。

江が秀忠の手をつかんだ瞬間、雷の閃光に包まれたかのようになった。

手だ。

記憶の中の、あの手だ。

記憶の中にあるはずの手が、形と体温を与えられ、江の手をしっかりと握っていた。

あの手は過去の誰かではなく、生涯をともにする夫の手だった。江は、秀忠の妻に本当になろうと思った。

江が身ごもった。その体で、久々に大坂城に向かった。四歳になった秀頼が元服したからである。大坂城では娘の完子が迎えてくれた。

慶長二年(一五九七)。再びの朝鮮出兵である。

伏見では江が長女を出産した。千姫と名付けられ、すぐさま秀頼の許嫁となった。

姉・初が祝いにやってきた。そして、再び子供をどんどん産んで一人くれと言ってきた。

朝鮮では敗戦が続き、秀吉は気晴らしに花見を開いた。だが、それからわずか二カ月。病床に伏した。

後は家康に託すことにした。それを聞いた三成は悔しさをにじませた。だが、おのれの器量と限界を誰よりも知っていたのが三成自身だった。

秀吉最期の時、江は枕許に呼ばれた。

秀吉と会ったのはお市が死んだ人生最悪の時だった。その時の相手を今は慈しみを込めて見送ろうとしている。なんと奇妙な縁であることか。

秀吉は豊臣と徳川をつないでくれと頼んだ。もう一つ、信長の代りに許すと言ってくれと頼んできた。そして最後には、江と会えて楽しかったと、礼を述べた。

豊臣秀吉、享年六十二歳。

秀吉の死の翌日には石田三成が徳川家康を狙っているという噂が流れた。

家康は大事を考え、秀忠と江、千姫を江戸に逃がした。秀吉の死を悼んでいる間もなかった。

家康はいよいよこの時が来たかと思った。だが、断じて焦ってはならぬとおのれを戒めた。家康は腰を据え、囲碁か将棋を打つように、じっくりと戦略を練り始めた。

一方、三成は苦しんでいた。二人の差はここにも表れていた。

秀吉の死を機に人生の方向が大きく変わったのは、初だった。姉・淀は豊臣方、妹・江は徳川家、両者の溝が深まっているのを容易に見て取れた。

初は夫・京極高次に泣きついたが、反応は穏やかなものだった。

慶長四年(一五九九)。三十一歳になった淀と七歳になった秀頼は伏見城から大坂城へ移った。

このまま静かになってしまうと困るのは家康だった。ちくりちくりと突いてみることにした。それが大胆極まりない行動となる。

大老・奉行十人衆になんの届けもせずに大名との間で縁談を次々に進めていったのである。秀吉の遺命にあからさまに背く行為だった。

事態は何とか収拾して、家康と前田利家の二頭体制で安定するかに見えたが、利家が急逝してしまい、これがすべてを変えていった…。

そして大坂城では、女性たちの別れが続いた。松の丸こと京極龍子、北政所が相次いで城を出ていったのだ。

十月。江戸城本丸。江は怒っていた。家康の手紙に対してである。

生まれた次女・子々姫の命名だけしか書かれていなかったからだ。江は家康に今後の徳川家と豊臣家の心配を問いただしたのに、帰ってきたのがこれだけだったのだ。

江は自分で実際に何が起きているのかが知りたかった。夫・秀忠のように父親のいいなりになるだけで満足などしていられなかった。

家康のもとに上杉景勝が会津を要塞化しているという報せがもたらされた。これで動ける。そう思った。そして上杉討伐の軍を起こした。

行軍の途中、近江の京極高次を訪ねた。

高次は家康には背けぬ。かといって、豊臣家もないがしろにできない。初にとってもこれ以上に深刻な問題はなかった。

江は秀忠に伯父・信長が用いていた天下布武の印判をお守りとして渡した。

それを眺めながら、秀忠は呟いた。

江を妻に迎えたのは誇りだった。それは秀忠が幼いころより尊敬して崇拝していたただ一人の武将が信長だったからだ。それゆえに、ありがたく、畏れ多くもあったのだ。

江との間に、つい隔たりができてしまうのも、そうしたところからきているのだ。

江は、秀忠に、本日より徳川の人間になりきって生きていくと告げ、夫を戦場に送りだした。

三成が挙兵した。

並行して三成は家康にしたがった大名たちの妻子を大坂城に集め人質にしようとした。だが、そこに立ちはだかったのが細川ガラシャだった。

ガラシャの死の報せは三成を打ちのめした。

京極高次は今後の方策を決めていた。初は城を断じて三成側に明け渡さぬことになった。

家康は秀忠に全軍の総大将として先発させた。側には榊原康政、本多正信がつけられた。

京極家の大津城が落ちた。京極高次は城を明け渡して、剃髪し、高野山に上った。

関ヶ原の戦いが終わった。

家康は大坂城で、所領の大々的な処分、配置替えを行った。この論功行賞はすべて口頭で行われた。家康の老獪さだ。家康の手腕は、現実を現実と感じさせないほど鮮やかなものだった。

秀忠は関ヶ原に遅れた。

秀忠は遅れたことについて、翌日には慰めた父・家康の真意がわからなかった。むしろ薄気味悪い。江はそれをきいて、しばし秀忠を見つめた。

三女が生まれたことによって、江はある覚悟をした。それは秀忠に側室をもってもらい、男児を産んでもらうことだった。苦渋の決断だった。

だが、秀忠は妻は江ひとりでよいと言った。江はそれを聞いて、わっと激しく泣いた。夫の優しさが嬉しかった。

関ヶ原から二年半、慶長八年(一六〇三)、徳川家康に征夷大将軍の宣旨が渡された。

千姫と秀頼の婚儀が近づいた。

江はこの機会に姉・淀に会っておかなければならないと思った。次はないかもしれない。

十一歳と七歳の若い夫婦の誕生だった。

この場に姉・初も来ていた。初は切支丹になっていた。そして一方の江はまたも身籠っていた。

大坂に残した完子の輿入れが決まったという。相手は摂家の九条忠栄である。

江が産んだのはまたも女児だった。初との約束もあり、子を譲ることになった。ただし、実の娘として育ててほしいと頼んだ。

初はうきうきした調子で連れ帰った。

慶長九年(一六〇四)。江が男児を産んだ。後の徳川家光である。

江にとって不愉快だったのは、生まれた竹千代に乳母がつけられたことである。名をお福といった。後の春日局である。

秀忠は二代目の将軍となることになった。

六度目の懐妊を知った時、江は先手をうった。次に生まれる子が男児であれば乳母はつけてもらわなくて結構。

生まれてきたのは男児だった。国松と名付けられた。後の徳川忠長である。

そして続いて産んだのが五女・和子である。和子は後に数奇な運命をたどる。

生まれる子があれば、滅するものがいる。京極高次が死んだ。

悲しみに暮れているだろう姉・初がひょこり江戸に現れた。おどろいたことに、切支丹であることを止め、尼僧のなりに身をやつしていた。出家して常高院と名乗っている。

初は母・お市から、姉と妹を結び付けよと言われていた。ようやく、それができそうな気がすると言った。

家康が大坂城を攻めるという報せは江を打ちのめした。姉・淀、甥の秀頼、娘の千姫、そして初もいるのだ。

その大坂では初が和平交渉の使者として白羽の矢が立てられていた。

千姫は助けられた。だが、淀と秀頼は城とともに消えていった…。

初は淀と秀頼を救えなかった悔悟と苦悩から若狭小浜に引きこもっていた。

戦いの余韻とでもいうべき出来事が、江に重く響いていた。秀頼の息子がほんの八歳で処刑されたのだ。

家康は江に関ヶ原のことを覚えているかと聞いた。秀忠の遅参のことだ。あれはそう仕向けたのだという。そして、大坂の陣は秀忠の手を汚したくないという思いがあったことを打ち明けた。それほどに秀忠が可愛いのだ。

そう述べた後、家康は江に礼を言った。秀忠を変えてくれたことに対してである。冷やかにしか見ることができなかった秀忠を、血の通った、人間らしい人間にしてくれたからだ。

家康の死を江と秀忠は平静に受け入れた。江は四十四歳、秀忠は三十八歳になっていた。

江は将軍・秀忠の正室にして、三代将軍・家光の生母、そして、天皇の姑としてその晩年を迎えた。織田、浅井両家の血脈を幕府と、皇室に伝えたのである。

誰よりも江自身が予想し得なかった運命だった。

本書について

田渕久美子

江 姫たちの戦国

目次

序章

第一章 信長

第二章 光秀

第三章 お市

第四章 宗易

第五章 おね

第六章 秀吉

第七章 茶々

第八章 利休

第九章 秀頼

第十章 秀忠

第十一章 三成

第十二章 初

第十三章 家康

第十四章 淀

第十五章 江

結章

登場人物

江…三女

茶々(淀殿)…長女

初…次女

お市…母

豊臣秀吉(羽柴秀吉)

おね…妻

なか…実母

豊臣秀次

豊臣秀勝

織田信長…伯父

織田信包…伯父

森坊丸

柴田勝家

明智光秀

細川ガラシャ(たま)

いと…たまの侍女

千宗易

松の丸殿(龍子)

京極高次

徳川家康

竹千代(徳川秀忠)

於義丸(結城秀康)

佐治一成

千姫

竹千代(家光)

お福(春日局)

国松

結城秀康

完子

石田三成

大野治長