覚書/感想/コメント

第十一回松本清張賞。

織田信長の最後の居城・安土城をつくった職人たちの物語です。天主を担当した岡部又右衛門以言、岡部又兵衛以俊の親子を主人公としています。

安土城は謎に包まれている城です。

というのは、短期間で焼け落ちてしまっているため、現存しておらず、安土城を模写した図というのが残っていないからです。

もう少し長く存在していれば、多くの絵や図が残っていた可能性があるだけに残念です。

ですから、その姿というのが分かりません。復元された安土城の天主の上層二階というのも、想像上のものでしかありません。

唯一安土城を描いたと思われる屏風がありますが、行方不明となっており発見されていません。

これは、信長が狩野永徳に描かせた金箔の屏風で、アレッサンドロ・ヴァリニャーノに同行した天正遣欧使節によりバチカン教皇庁に保管されたものです。

ローマ教皇が代わるとその度に持ち物が入れ替わったというので、どこかの時点でバチカンの外に出てしまったようです。そして、そのまま行方不明となっています。

その安土城の建設を描いている小説です。安土城の普請を妨害する六角の一味や武田の一味も登場し、岡部一門に非協力的な池上五郎右衛門といった存在もあり、一筋縄にはいきません。

それに、そもそも安土城自体が全体未聞の大きさを誇る城です。

岡部又右衛門の構想では、総床面積四百五十九坪、柱数合計四百七十二本、木組みには金物は使いませんが板物を打ち付ける釘など十一万本、瓦十一万四千枚。建築に必要な番匠が延べ十三万七千七百人。

それ以外の職人を含めれば毎日千人から必要であり、延べ総数が百万を軽く超えます。運搬の人間まで加えれば、六十六州を総動員するほどの人間が必要な城です。

まさに化け物の城なのです。

加えて山城にかかわらず石垣にします。最大のネックとなるのが蛇石という巨石の存在です。

石は五百貫(約一.九トン)あれば、百人持ちという。三万貫の蛇石は六千人。山を登らせるとなると、その倍。いったん動かせば途中で止めることは出来ません。昼夜交代の人足が必要で、さらに倍。二万四千が必要となります。

ここまで苦労してつくった安土城ですが、信長の死ほどなくして焼失します。

その理由は様々に言い伝えられており、真偽は分かりません。

もちろん、本書でもこの場面が描かれています。

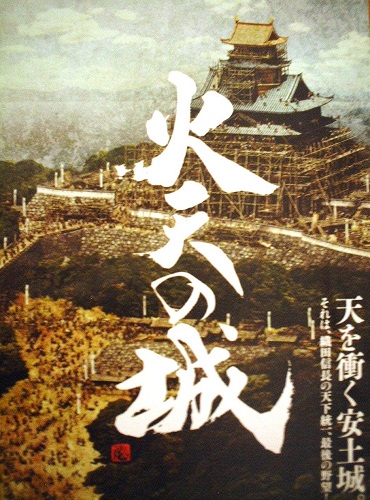

本作品は2009年に映画化されました。「火天の城」。

内容/あらすじ/ネタバレ

岡部又右衛門以言が織田信長に出会ったのは、信長が桶狭間の戦いに出る時であった。勝って帰ってきた信長は又右衛門にいつの日か城を建ててくれという。この時以来、岡部又右衛門と一門は信長のための番匠となった。

天正三年(一五七五)の霜月も終わり。織田信長は近江に城を築くという。この国で初めて山の頂に天守櫓を建てたのは信長である。稲葉山山頂に三重瓦葺きの櫓がそびえる。今度は五重の天守をたてるという。

岡部又右衛門はうなった。それだけの大きさの天守となれば、屋根瓦や壁を含め、建物全体の重さが何万貫になるかしれない。長い年月にわたって地震や風雪に耐えうるのか。こればかりは建ててみなければ分からない。

だが、又右衛門は引き受けた。ようは自分自身がこの天守を建てたいかどうかである。答えはすぐに出る。

建てる場所は安土山だという。

長い隊列が岐阜から安土へと向かっていた。天守や大きな屋形の指図(設計図)は、これまで父又右衛門が描いてきたが、そろそろ自分に代わってもいいのではないかと岡部又兵衛以俊は思っていた。総棟梁の父がせずに、若棟梁の自分に任せればよいのだ。

この思いを以俊は又右衛門に伝えた。すると意外にも指図を描いてみればいいという。描くのは勝手だし、勉強にもなるからだ。もし信長が以俊の指図を気に入ればそれを建てることになる。

天正四年(一五七六)。安土の山下には岡部一門が到着して板葺きの町屋が立ち並んでいた。

信長は天守を南蛮風にするという。そして、山も石で築城することになった。南蛮風の建物を知らない又右衛門は背筋に脂汗を流した。

信長は言う。天主櫓の内を御殿造りにする。そして天主櫓を座所とする。また、内部に吹き抜けの大きな空間を作る。

この注文に又右衛門は致命的な欠陥を見ていた。それは吹き抜けの空間である。

以俊は京へ行かせてくれと又右衛門に頼んだ。京では南蛮寺を建てているという。伴天連に天主堂の話を聞きたいのだという。聞き届けられた以俊は早速京へ向かった。そしてオルガンティーノに南蛮建築を教わった。

天主の指図には競争相手が現れた。又右衛門は自信はあるものの、必ずしも自分の指図が採用されるとは限らないことを知っていた。

息子の以俊も指図を描いてきた。あっぱれな外観である。だが、内側が問題である。信長の注文通りの大きな吹き抜けを作っている。又右衛門は吹き抜けを作りたくない大きな理由があった。

それは、吹き抜けを作ることで、そこが火の通り道となるためである。想像以上に火の回りが早くなるのだ。

安土城の建築に必要な番匠が延べ十三万七千七百人。それ以外の職人を含めれば毎日千人から必要であり、延べ総数が百万を軽く超える。運搬の人間まで加えれば、六十六州を総動員するほどの人間が必要だ。

この天主は化け物だ。又右衛門はそう思った。

安土城の石垣の工事で石工を束ねるのは戸波駿河守清兵衛である。ある日、とてつもなく大きな石が掘り出された。その蛇石を戸波は運ぶことを拒絶した。

あまりにも大きすぎるが故に、運ぶことで大きな犠牲を払うことが分かっていたからである。果たして、戸波の予想通りになった。

多大な犠牲をはらって蛇石をのぼらせると、今度は又右衛門が倒れた。以俊は元気だったが、次から次へと病で倒れていく者が現れた。どうやら乱波が策動しているらしい。

そして、病の発生順を追っていくと、岡部一門に乱波がいるかもしれないということがわかった…。

本書について

目次

火天の城

登場人物

岡部又右衛門以言

田鶴…又兵衛の妻

岡部又兵衛以俊…息子

瑞江…以俊の妻

弥吉

市造

うね

織田信長

木村次郎左衛門

西尾小左衛門義次…石奉行

戸波駿河守清兵衛…石工頭

池上五郎右衛門

一官…瓦職人

六角承禎

左平次

木曾義昌

甚兵衛…大庄屋

ニョッキ・ソルド・オルガンティーノ…司祭