著者の馬場あき子は1928年に東京に生まれた歌人です。昭和女子大学文学部を卒業し、朝日歌壇の選者としても知られます。短歌と能の素養をもとにした評論、エッセーでも知られます。

幼時に母を亡くし、体も精神も脆弱であり、鬼畜妖怪に対する異常な恐怖を絶えず持っていたそうです。ですが、古典に親しむほどの年齢になると、恐怖が関心へと移っていったといいます。

著者は「伊勢物語」の「業平の女を喰った鬼の話」末尾の「それをかく鬼とはいふなりけり」という含みのある一文に出会って、鬼とはやはり人なのであり、さまざまな理由から鬼と仮に呼ばれたに過ぎないと感じるようになったと述べています。

歌人だからでしょうか、心情的な面から「鬼」を捉えようとしています。怒り、怨念、嫉妬…人の負の情念が鬼を生み出すのです。

鬼らしい鬼というのが平安時代に成立し、言い方はおかしいですが、最盛期を迎えていたというのは興味深かったです。

そして、鬼の特徴を浮かび上がらせるために、天狗、般若などと比較検討しているのも、面白かった点です。

同じく「鬼」を研究した本として下記の本が参考になります。

令和における「鬼」のイメージは「鬼滅の刃」の鬼舞辻無惨に代表されることになりそうです。

「鬼滅の刃」のアニメ及び映画

序章 鬼とは何か

著者が鬼と呼ばれたものの無残について述べようとするのは、世阿弥の「鬼の能」にふれ、「形は鬼なれども、心は人なるがゆへに」という人間的な心を捨てかねて持つ鬼に対して心を寄せたからだという。

中世においては、すでに鬼の時代は遠く過ぎ去っていた。鬼が恐れられて、鬼が現れた時代ははるか遠くに過ぎ去っていたのだ。

鬼は、累々と屍を積み、土に帰した。そして鬼は、王朝繁栄の暗黒部に生きた人々であり、反体制的破壊者とでもいうべき人たちであった。

王朝期は、人間的な鬼と土俗的な鬼と、仏教的な鬼とが混然と同居した時代であり、数限りない妖怪譚と呪術合戦を産むに至った時代でもあった。

鬼の類型は、およそ次のようになる。

- 日本民俗学上の鬼(祝福に来る祖霊や地霊)

- 1の系譜に連なる山人系の人々が道鏡や仏教を取り入れて修験道を創成した山伏系の鬼、天狗

- 仏教系の邪鬼、夜叉、羅刹、地獄卒、牛頭、馬頭鬼

- 人鬼系(放逐者、盗賊など)

- 変身譚系とでもいうべき鬼で、変貌の契機が怨恨、憤怒、雪辱など情念をエネルギーとして復讐を遂げるために鬼になることを選んだもの

一章 鬼の誕生

1 鬼と女とは人に見えぬぞよき

「鬼と女とは人に見えぬぞよき」は、平安時代末期の作と思われる「堤中納言物語」の「虫めずる姫君」で知られる按察使大納言の娘の言葉である。

「虫めずる姫君」は「蝶めずる姫君」の隣に住む、みにくい毛虫が蝶になる過程を楽しむ変わった姫である。

虫めずる姫は、美意識が倒錯し、価値観の破壊と転換へ積極的な自問の姿勢をみせるが、これはこの一編を書いた者の中に棲む、かくれ鬼としての姿が現れたものでもある。中国では世を忍ぶ隠士の通称を鬼谷という。この一編を書いた者もそうした鬼谷の一人だったのだろう。

源順の「倭名類聚抄」によると「鬼は物に隠れて顕はるることを欲せざる故に、俗に呼びて隠と云ふなり」だという。鬼は「隠(おん)」であるという。

2 <おに>と鬼の出会い

「鬼」の字が見えるのは「出雲国風土記」が最初で、その後「日本書紀」にも記載が見える。この頃に、「おに」と「鬼」の一体化が進んだようだ。一方で古事記にはこの文字が出てこない。

「日本書紀」の「景行記」には「山に邪しき神あり、郊に姦しき鬼あり」とされ、鬼は邪神と対をなす同列と認識されている。「景行記」は景行天皇の時代であり、征制の話が多いが、日本武尊の活躍した時代でもあったからである。

「神代記」には、大国主の国譲りの後、高天原から派遣された神が「諸の順はぬ鬼神(かみ)を誅ひ」と書かれている。鬼神は先住者の国つ神であった。鬼は国つ神の末裔とも考えられる。

早期の日本文学に現れる鬼をまとめると、次のようになる

1.異形のもの

2.形を成さぬ感覚的な存在や力

3.神と対をなす力を持つもの

4.辺土異邦の人

5.笠に隠れて視るもの

6.死の国へ導く力

「撰集抄」に収録宇されている西行の奇妙な逸話がある。招魂の儀式がさらに進められた密教的反魂の術の秘話である。この逸話には、真言密教の秘儀を付会した作り話の要素が濃いが、白骨と乱髪の鬼頭に回帰する魂を求めた、中国の招魂の原形がとどまっているように思われる。

「鬼」の読み方

「鬼」の字は平安時代末期まで「おに」とも「もの」とも読まれていた。「もの」は明瞭な形をともなわぬ感覚的な霊の世界の呼び名に使われ、「おに」は目には見えなくても実在感のある実態の感じられる対象に使われて定着していく。

二章 鬼を見た人びとの証言

鬼の犠牲となるのは常に女性

「伊勢物語」の第六話も、鬼に食われた女の話を伝える著名な逸話である。ここに登場する「むかしをとこ」が在原業平であると一般的に考えられている。

高貴な女性が鬼に食われ、遺骸としては頭一つが残っていたと記されている。いかなる場合も頭だけは食い残されることが定型になってきており、頭部に魂が戻るという考えが広まり、体の中でも神聖部と考えられつつあったのだろう。

この話は、在原業平を快く思わない藤原国経、藤原基経らによる政治の力が、鬼の行為とされる怪奇談として正史に実録されることになる。「三代実録」「扶桑略記」に武徳殿松原の鬼啖事件として記録されたのは、奇怪とはいえ一殺人事件が正史に記録された。

説話と歴史の接近していた時代とも考えられるが、説話的にしか歴史が語られない客観的視野の未開性が考えられる。

仁和三年

この説話の生まれた仁和三年には「三代実録」によれば、この種の陰惨な鬼の事件が三十六種類に及んでいたという。仁和の初期の社会情勢は、陸奥、出羽、上総、下総、安房などで俘囚の叛乱が頻繁に起きていた時期である。

そして、「今昔物語」「古今著聞集」に記されている原因不明の怪異のほとんどはこの時代の前後であり、例外なく内裏近辺を舞台としていた。

「今昔物語」に記されている説話では、朝まつりごとに紛れて政庁に鬼が忍び込んで、太政官の弁が食われたのである。

この話が伝わる清和天皇の時代は、摂関政治の始まった時代でもあった。王朝体制の頂点に立ち、ゆるぎない繁栄の座を築きつつあった藤原氏の巧妙な手腕と力に対する感情があった時期でもある。

平安期的な鬼の出現は摂関政治とともにはじまり、鬼の惨事はすべて鬼の存在を肯定する立場から描かれている。醍醐天皇、朱雀天皇の治世では、鬼の幻影があらわれることが非常に多かった。共通点は、すべて内裏に近かった。

柳田国男氏が「我国には一時非常に怪奇な物語を喜び、利口な人が集まつては、所謂空虚を談ずるといふ一種デカダン気風の盛な時代があつた。この時代を我々は仮に今昔時代という」と時代の前駆であった。

藤原氏の台頭と繁栄

藤原氏の台頭と繁栄は、社会のバランスを崩し、表面的な平和とは別に、隠然たる怨念がどす黒い底流となっていた。そのせいか、藤原一族は代々他の貴族よりも多く鬼との出会いが記録されている。西三条殿の若君常行が百鬼夜行に遭い、その甥の忠平は鬼に太刀のしりをつかまれ、その子の師輔も百鬼夜行に行き会った。

しかし「大鏡」に記された太政大臣忠平の場合は、鬼が、その威信の前に制圧されて手も足も出なくなっていく片りんをうかがわせている。

一方で、百鬼夜行が説話の中でおそれられているのは、地獄鬼のイメージがあって、より強く生命の危機を感じさせたからではないか。こうした百鬼夜行を見たものは、この世ならぬ世界を見たものとして、魂をあの世に導かれやすいと考えたのである。

テーマ:平安時代(藤原氏の台頭、承平・天慶の乱、摂関政治、国風文化)

百鬼夜行と藤原氏

「古本説話集」に太政大臣冬嗣の孫常行が美福門の前に差し掛かった際に、百鬼夜行に遭遇する話が載っている。200~300人程のものが火をともしてののしりつつ来るのを見て、神泉苑の北門の柱のもとにずくまっていると鬼が近寄るものの引き返していく。常行の衣服の襟に乳母の兄の阿闍梨が書いた陀羅尼のげが縫い込まれていた。この話は「今昔物語」「打聞集」「真言伝」にも記されている逸話で、著名な事件だったらしい。「大鏡」には常行の甥の子・師輔も百鬼夜行の難を逃れた逸話がある。

さて、「今昔物語」には賀茂忠行の子が10歳にして鬼を見たという話が書かれており、賀茂忠行の弟子であった安倍晴明も習わずして鬼を見ることができたとされている。百鬼夜行の鬼の中で、特異なのが「瘤取り鬼」の話である。おとぎ話で有名な話である。

仏教系の鬼

仏教系の鬼である牛頭鬼や羅刹女は、架空想像の鬼であるはずだが、これに出会って辛くも助かったという話も少なくない。

地獄卒である牛頭馬は半獣的兇暴性があり、出会えばかならず理由なき殺人が引き起こされる。もとは動物に呵責される境涯を罪深い人間に思い知らせるための演出であったが、罪とは関係なく、僧の命を奪おうとする牛頭鬼もった。

地獄を定住地とせず、人里離れた古寺などに現れるのは、墓穴を通じてこの世を歩行することもありうると考えたのかもしれない。

「今昔物語」17巻に「但馬の古寺に於いて毘沙門天牛頭鬼を伏し僧を助くるものがたり」がある。毘沙門天が僧を助ける話だが、毘沙門天はもと夜叉の出であり、薬叉とも書かれている。「今昔物語」には羅刹の話も2~3ある。

国つ神の末裔

一方で、大国主や事代主、一言主など「ぬし」のつく「ぬし神」が衰退するにつれ、怨念や執着が形象化され、惨劇とともに説話の世界に息づくことになる。「今昔物語」には、こうした「ぬし」的性格をもつ鬼の話をいくつか伝えている。

「戻り橋の鬼」「羅生門の鬼」

こうした鬼の話のなかで最も花々しい鬼が「戻り橋の鬼」「羅生門の鬼」である。全く話を一にする鬼の伝承は、中世初頭までの鬼説話の諸要素のほとんどが集約され、「大江山の鬼」などに代表される、集団で山にこもる鬼と肩を並べる最大級の鬼である。

羅生門の鬼は源頼光の四天王の一人・渡辺綱によって退治される。話の発端は羅生門に鬼が出るという話があり、その真偽を確かめに渡辺綱がでかけ、出てきた鬼の腕を切り落とし、鬼は逃げるが、後日腕を取り返しに来るという筋書きである。

三章 王朝の暗黒部に生きた鬼

桓武天皇以来400年にわたり王朝は反映した。摂関貴族政治の背景には、繁栄の数十倍の分厚さをもって犠牲となった人々がいた。

こうした暗黒部に生き耐えた人びとの意思や姿が、しだいに具体的な人間臭を放つようになる。

童子を名乗る鬼

「御伽草子」の「酒呑童子」によれば、一条戻橋で渡辺綱に腕を斬られた鬼は、茨木童子という酒呑童子の配下の鬼になっている。ここで大江山の鬼がことごとく童子名を名乗り、長髪であったのも、衰亡した土地神の末裔が叛乱を起こしたものであろう。

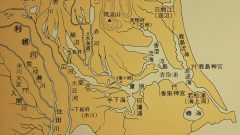

こうした山岳系の鬼がすべて神人末流であるとはいえず、一種の浮浪無頼の集団であり、自らを衰亡していく山の神人に擬したのかもしれない。この大江山は与謝・加佐・天田にまたがる833メートルの大江山を指すものと考えられている。

鈴鹿山の鬼

山と言えば、鈴鹿山に鬼が棲むという伝説は相当古くからあった。坂上田村麻呂が鈴鹿の鬼神を征した話が最も有名である。しかもそれは鈴鹿御前とか立烏帽子と呼ばれた女賊であったとも伝えられる。

鈴鹿の鬼には天智天皇時代の叛乱の伝承がある。藤原千方が四性の鬼を使って体制に叛いた話であり、制圧に向かったのは紀友雄であった。千方は風鬼、水鬼、火鬼、隠形鬼の四性の鬼を使ったという。

土蜘蛛

土蜘蛛とは、先住土着民の力の強大さを指して言った言葉である。「風土記」に多く記録されているが、今日知られる土蜘蛛は歌舞伎や能のそれであり、塚にこもる妖怪のイメージである。古代のオニの一種としても見ることができる。「日本書紀」の中でも「景行天皇」の紀には討征の記事が多い。

謡曲「土蜘蛛」は源頼光の秘剣・膝丸が蜘蛛切の別称を得た由来を語る説話である。

原因不明の長病に伏せていた源頼光の枕元に、異様な雰囲気を持つ僧が近づき、さらに近づくのを見ると蜘蛛のような姿で、一瞬のうちに千筋の糸を吐きかけてきた。

頼光は刀の膝丸を抜いたが、異形の者はかき消すように姿を消し、流血は葛城山の古塚につづいていた。頼光の家人が退治に向かい、塚を掘り返し、石を崩していくと、岩陰から鬼神が現れ「土蜘蛛の精魂」だという。

説話の世界では、悪心外道、王威に叛く兇悪者は、かならず鬼か妖怪として扱われるが、頼光とその四天王は執拗にねらわれている。頼光は父・満仲以来、弟・頼信とともに関白・藤原道長に忠誠している。頼光と家人の四天王によって土蜘蛛は斬られ、日本最後の土蜘蛛も死ぬ。

雷と神と鬼と

「周礼」によれば、神は天神、地祇、人鬼の3つに分けられる。なかでも天神は雷とイコールである。だが、中国の古典には雷神崇拝はなく、日本でも大差ない。柿本人麿のように、雷は天皇の上にあるものではなく、天皇に支配されるものであるという考えが強い。

「神は調伏されないが、鬼は調伏される」と言う点で考えると、雷はむしろ鬼として扱われる傾向が強い。建御雷(タケミカヅチ)という雷電の神もあるが、奉仕的な役割を果たす神として登場する。

菅原道真

雷神説話も数は少なく、雷が雷神として最大の威力を発揮したのは、菅原道真の左遷と結びつけられた時であった。執拗な怨みと憤りの権化としての雷神の威力が、はじめて人間的心情から神格化を遂げたということができる。道真が病没したのは延喜3年2月であるが、道真の憤りと怨みは死後90年間の風説を支配する。

自然の破壊的な力と、生死の偶然との重なりに乗じた、見えざる民衆の憤りであり、道真は雷電に仮託された人格をもって、世の不正義を糾弾する声となり切ったのである。

政治の暴力によって破滅した老右大臣、誠実な儒学者への同情が、氏の長者藤原氏の富裕の専制への憤りに転化するには、さして時間がかからぬほどに民衆は貧しく苦しんでいたし、できる抵抗と言ったら、不幸な暗い風説に託して、強大なものへの呪詛と憤懣をささやきあうことぐらいであった。

生きながら鬼となる

説話の中には、生きながら鬼となった人も大変多い。「古今和歌集」15巻。法執つよく、弟子につまびらかに教えることを嫌った上杉僧都が、死後手のない鬼になった話。「今昔物語」20巻。染殿の后のため恋の黒鬼となった葛城上人の話。「平家物語」。夫に捨てられた怨みの末鬼となった鉄輪(かなわ)の女の話。

日蔵上人が吉野で出会った、怨みをすでに遂げながら瞋恚の心だけがさめやらずえつづける紺青の鬼の話。それは、心の闇に動く行為の影に、人間を放棄することを決意した心でもある。

鉄輪の女

「平家物語」の鉄輪の女の話は「剣の巻」にある話で、嵯峨天皇の時代の話である。

ある公卿の女はあまりに妬み深く、貴船神社に7日こもって鬼になることを求めたところ、宇治の川瀬で潔斎して鬼になるように示現があった。

女は喜んで、丈なす髪を5つに分け、5つの角に擬して結い上げ、顔に朱をさし、身に丹を塗り、鉄輪を戴き、その3つの脚には松明をともし、松明に火をつけて口にくわえた。

夜更けて大和大路へ走り出て南へ走った。頭からは松明の炎が吹き流れ、眉太く鉄漿ぐろに、顔も赤く、身も赤い、そのまま鬼であったが、宇治川に21日間浸かり清まって、生きながらほんとうに鬼になったという。

この話は、宇治の橋姫伝説とも微妙に絡み合いを見せる逸話である。女は夫の枕元に佇んでその命を奪おうとするが、女は男を殺すことができずに引き返していく。捨てられた怨み、離れて生きる恋しさなど、つらねたのち愛がよみがえったのだった。だが、一度鬼界に交じったものは、ふたたび人界にもどれない。

大和葛城山の聖と染殿の后

鬼とは、しょせん調伏されねばならぬものである。鬼の鬼たるゆえんは、その殺意の非情さとか、果敢さ、超人間的手腕にみるほかないだろう。

大和葛城山の聖は修行して、鉢を飛ばして食をえて、瓶をやってひとりで水を満たす生活をしていた。その聖が染殿の后に心奪われ、漆黒裸形の鬼となり、長は八尺におよび、目は大きく、歯は鋭く生えていたという。定型の鬼の形をほぼ完ぺきにそなえていた。

鬼は后の前に現れ、諸人の面前で后を愛し、日ごとに通ってきたという。人々はなすすべもなく見守るだけであったという。相当の験力を持っていた聖は、日常の生活がそのまま鬼なのであり、修験道の験者は鬼以上に鬼的一面を持っていた。

修験道と陰陽道

修験道の魔術的な手法は、外術と呼ばれ、こうした者と同じく陰陽師がいた。天平元年(729)に蟲業(まじわざ)禁止の詔令が出されているが、古来から民間に深く浸透していたことが想像される。

陰陽師の賀茂保憲は10歳にして鬼を見る心眼をもち、安倍晴明は自在に式神を使役していた。彼らは一種の「鬼つかい」であった。

四章 天狗への憧れと期待

天狗と鬼の違い

天狗の行為や目的に変化が生じ、具体性が生まれるようになってからも、天狗には救済のイメージがない。現実否定、権威・権力の否定にも、安心立命の余地がない。このように欠落部を補うことが不可能な天狗を仏教者が恐れたのは、天狗の幻術がひとつの情勢とともに生まれていることにあった。

「今昔物語」20巻は天狗説話が多いが、第2話は天狗の原型的な反体制の意思を伝えるものである。天狗・智羅永寿が比叡山の余慶律師に挑もうとして敗れ、飯室僧正の不動真言に敗れ、慈恵大僧正に敗れる話である。

このような悪天狗の飛来は宇多天皇、醍醐天皇のころから始まり「鬼の足跡」や「衣冠の幻」、生ける鬼としての盗賊の跳梁ととともに天狗も隆盛してきている。動きは時代を一にしている。

鬼はひとつの哲学として昇華を遂げ、観念の世界に定着していくが、天狗は逆に山伏を媒介して具体的行動を持ち始め、人間臭を強めていく。

あはれの鬼とおかしの天狗

神仙思想や道教の論理を体現する天狗像は、説話の世界で表されている例はない。修験道の修行により行力だけはついたが、精神的に思い上がってしまい、実生活や人情から乖離した、やや滑稽な、あるいはやや哀し気な天狗像がある。

鬼は、生活にまみれ、現実に血の通った怒りや怨みをてことして存在したが、天狗は、存在自体に生活性がなく、行為も焦点があいまいで、激しさがない。鬼の抒情傾向は「あはれ」につながるが、天狗は「おかし」の世界を多く持っている。

鬼が、社会的破滅者であることを身に自覚していたとすれば、天狗は破滅する現実を脱俗の一点において価値転換しようとしたのであった。したがって、中には出世の欲望を深く秘めて、天狗道を学んだ者もないわけではない。

天狗説話の流れ

(1)幻術や験力をもって体制のかく乱を狙い、あるいは権威の失墜を狙うが、高僧・貴顕の威力に圧倒されて失敗し、迫害される時代が長く続く。この時代の天狗は鳶の本身をもって描かれる。

(2)天狗は仏界権威の末端である僧侶のたぶらかしに成功し始める。天狗は結果だけがあって、姿はすでにどこへもなく消去し去っている。山伏の姿をした天狗の連想も困難ではなくなっている。

(3)山伏姿の天狗は乱世の様相を呈し始める中世社会に、叛乱助力者としての風貌をあらわし始める。

(4)体制かく乱に成功し、人心動揺をまきおこすようになる。

(5)太平記の世界においては、非業の叛乱者はすべて天狗として位置づけられ、再び天界に君臨する相が考えられるようになった。

五章 極限を生きた中世の鬼

般若

般若は半蛇という説がある。説話時代以来、女性の邪悪や嫉妬・邪淫の思いなどが凝って兇暴な蛇体となることが考えられた。

「今昔物語」の道成寺の女や「剣の巻」に登場する鉄輪の女の説話は、たぶんに怪奇趣味的であって、能の中で連綿と語られる心情については無視されていた。

説話の鬼に対して、中世の鬼は怪奇性などによって特色づけられるのではなく、その独自性は破滅的心情にあった。あまねく人々が抱いていた時代的不安に迫ったものであり、現実的な心のおびえでもあった。

般若はそうした意味で中世破滅型の心情を伝えるものであり、極限に追い詰められた人々の破滅をかけた意思を視覚的につかみだしたものだった。

国つ神

国つ神はさまざまな形で没落の道をたどった。鬼は、国つ神の末裔であるという一面があるくらい、国つ神のすえは衰え、惨憺たる生き方だった。

大峰の前鬼、後鬼も、もとは国つ神の末裔でありながら、役行者の使役に服した。役行者は一言主まで呪縛している。一言主は葛城山の主神で、「雄略記」にも、天皇と対等に礼儀正しく応接した国つ神であるが、説話の世界で役行者小角によって情けない扱いをうけることになる。(雄略天皇の時代は「古墳時代から大和王権の成立まで」にまとめています。)

終章 鬼は滅びたか

鬼の基本的な特質が反体制、反秩序なのであるならば、近世の封建的社会体制の確立とともに、滅びざるを得ないものであり、滅びたと言える。

ここに近世が産んだ鬼の新たな姿を考えるならば、鶴屋南北の「四谷怪談」に見られる現実の地獄であり、鬼たる人間の生きざまに求められるかもしれない。

人は悪に対して、変身という便法を必要としなくなったのである。悪そのものが人間としての存在理由になりうる退廃的世界が現れたのだ。

そして、カフカの「変身」におけるザムザ氏の変心の顛末は、現代にうけつがれた最も悲しい鬼ごころであると思われる。