藤沢周平ファンならご存じの海坂藩(うなさかはん)を舞台にした長編時代小説です。

そして、藤沢周平のみならず時代小説のなかで筆頭の一つにあげられる名著です。

幼い日の淡い恋心を題材にしつつ、藩の権力闘争に翻弄される主人公の物語が一つの骨格にあります。

主人公の牧文四郎のそばにはいつも親友の小和田逸平がいて、文四郎の味方です。

もう一人の親友・与之助は江戸からの情報をいち早く文四郎に届けるという役回りを与えられています。

「蝉しぐれ」の面白さは、ただ単純な藩内抗争に巻き込まれて、それに立ち向かう主人公の話では終わらないことにあります。

文四郎と同じく権力闘争に巻き込まれて人生の狂ったもう一人の人間模様が描かれていたり、剣術の世界での文四郎との好敵手の話が描かれたり…。

時代小説の面白さが凝縮されているのです。

そして、最後の章の「蝉しぐれ」(本書の表題と同じ)があることによって、本書に一本の筋道がしっかりとできあがっています。

初めて藤沢周平を読むのでしたら、本書を一番か二番にお薦めしたいです。もう一冊お勧めするのは「三屋清左衛門残日録」です。

映像化

ドラマ化

- 2003年にNHKの金曜時代劇で「蝉しぐれ」としてドラマ化されました。

映画化

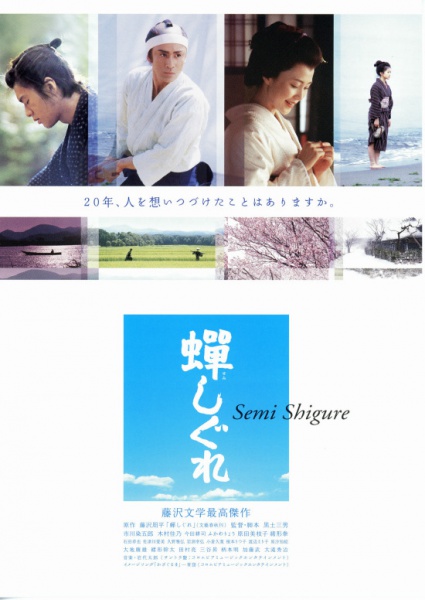

- 2005年に映画化されました。映画「蝉しぐれ」。牧文四郎役に市川染五郎(7代目、現10代目松本幸四郎)、ふく役に木村佳乃です。

オススメの藤沢周平7作品+1シリーズ

内容/あらすじ/ネタバレ

牧文四郎は親友の小和田逸平と島﨑与之助と共に同じ道場で剣術に打ち込んでいる。

稽古の帰り、与之助は道場を辞めるといいだした。かわりに学問一筋でいくことにしたというのだ。

逸平はそれがいいと賛同した。

そして、与之助は近いうちに江戸へ留学をすることになるという。

熊野神社の祭りに隣家の娘ふくを連れて行くことになった。毎年のことである。

この祭りの最中、与之助が連れ去られた。与之助の江戸留学を妬んでいる連中の仕業らしい。

こうした小さな事件が終わった後、与之助は江戸へ旅立った。

きな臭い話がたちこめていた。

山吹町で藩士が一人斬られたのだ。

こうした中、文四郎の父・助左衛門が監察に捕まった。

どうやら海坂藩の権力闘争に父・助左衛門が巻き込まれてしまったようだ。

助左衛門は切腹を申しつけられた。

文四郎は、頼りにし、尊敬していた父の死に毅然とした態度で挑んだ。

牧家の家禄は減らされた。

文四郎はまだ元服前なので、家は継げない。

ひたすら剣術に打ち込む日々が続く。

この剣術に打ち込む日々の中、好敵手の犬飼兵馬が道場に入門してきた。

隣家のふくが江戸の屋敷に奉公することが決まったという。

ふくとの距離が遠くなるのを感じる文四郎だった。

逸平の話では、父に切腹を命じたのは次席家老の里村左内とその一派のようである。

その里村から使いがやってきた。

意外なことに、家禄を元に戻すという沙汰だった。しかし、油断は出来ない。

文四郎はこの秋の熊野神社での奉納試合に勝てば秘伝を授けられることになった。

紙一重の差で勝利した文四郎は秘伝を授けられることになったが、その秘伝を授けるのは藩主の叔父でかつての家老・加治織部である。

その中、与之助からふくが国元に戻ってきたことを聞いた。

金井村の欅御殿にいるらしい。

しかも、藩主の子を身ごもっているとのことである。

このことが海坂藩の権力闘争を再燃させることになった。

文四郎は己の意志にかかわらず、この闘争に巻き込まれることになった…

本書について

藤沢周平

蝉しぐれ

文春文庫 約四六〇頁

長編

江戸時代 舞台:海坂藩

目次

朝の蛇

夜祭り

嵐

雲の下

黒風白雨

蟻のごとく

落葉の音

家老屋敷

梅雨ぐもり

暑い夜

染川町

天与の一撃

秘剣村雨

春浅くして

行く水

誘う男

暗闘

罠

逆転

刺客

蝉しぐれ

登場人物

牧文四郎

小和田逸平

島﨑与之助

せつ

牧助左衛門

登世

服部市左衛門

小柳甚兵衛

ふく

藤井宗蔵

矢田作之丞

淑江

布施鶴之助

野瀨郁之進

石栗弥左衛門

杉内道蔵

犬飼兵馬

興津新之丞

山根清次郎

加治織部正

稲垣忠兵衛

里村左内

村上七郎右衛門

横山

尾形久万喜

青木孫蔵