短編八作。全てが、剣士としては一流なのですが、一癖も二癖もある人物が主人公となっています。

“だんまり弥助”は、弥助が寡黙になった原因が話しの根っこにあります。一種のトラウマです。このトラウマから解放される時の弥助の心境がラストを飾り、清々しい作品となっています。

“かが泣き半平”は、ある意味身からでた錆で、厄介事に巻き込まれてしまっています。しかし、その一方で多少の同情を禁じ得ないのも確かです。

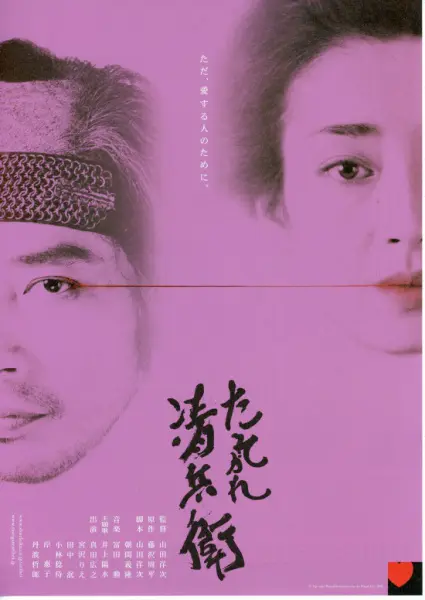

さて、2002年の映画「たそがれ清兵衛」(主演:真田広之、宮沢りえ。第76回アカデミー賞外国語作品賞ノミネート。)の原作となるのが、本書収録の「たそがれ清兵衛」「祝い人助八」と「竹光始末」(「竹光始末」に収録)です。

映画では、主人公の人物設定の多くを「祝い人助八」に依っている感じがあります。

また、ストーリーの骨格に近いところも「祝い人助八」に依っている感じです。映画のラストシーンは「祝い人助八」からのものでしょう。

映画をご覧になっていない方は、「たそがれ清兵衛」「祝い人助八」と「竹光始末」を読まれてから、映画を見ると面白いでしょう。

映画と原作のどこが違い、映画でどう反映されているのかを見るのもまた、映画を楽しむ方法だと思います。

内容/あらすじ/ネタバレ

たそがれ清兵衛

井口清兵衛は下城の太鼓が鳴るとそそくさと帰るところから、たそがれ清兵衛と呼ばれている。

しかし、清兵衛は病弱の妻・奈美の世話をするために早々に帰るのだ。

その頃、藩では筆頭家老の堀将監の専横が目に余り始めている。殿からの指示で、上意討ちも辞さない情勢になっている。

その時の、討ち手に選ばれたのが井口清兵衛である。堀将監には北爪半四郎という剣の腕に覚えのあるものがついている。

うらなり与右衛門

うらなりという渾名は三栗与右衛門の顔からきている。誰もがヘチマのうらなりを想像するところから来ている。その与右衛門に艶聞が持上がっている。土屋の後家といい仲になっているらしいというのだ。

これが元で与右衛門は二十日の遠慮の処分を受けた。これには、与右衛門と中川助蔵は困った。というのも、長谷川志摩を守らなくてはならない秘密の仕事があるのだ。これが出来なくなる。

ごますり甚内

川波甚内は大声でごますりをするので有名である。

これは全て減らされた家禄を元にもどさんがためにしていることである。この効果はいっこうに現れない。

効果が現れたというのか…。家老の栗田兵部に呼ばれた折りに、家禄を戻してやろうと言われる。その代わり、働けと言うのだ。仕事は簡単だ。あるものを持って行き、代わりのものを貰うだけである。

この簡単な仕事の帰りに甚内は襲われる。

ど忘れ万六

樋口万六はど忘れをする。これが元で隠居をしたのだ。

ある日、嫁の亀代が途方に暮れているようだったので、話してみろと言ってみた。すると、嫁の亀代は、片岡文之進と茶屋から出てきたところを見られた。そのことで大場正五郎に脅されているというのだ。

しかし、何かあったわけではないのだ。どうすればいいのか困っていると亀代は言う。

だんまり弥助

杉内弥助重英は度が過ぎるほどの無口である。これは、かつて自らの口が滑って、従妹の美根を死に追いやったという自責の念があったからである。弥助は美根の葬儀の後から少しずつ寡黙になっていった。

藩では金井甚四郎と中老の大橋源左衛門が権力闘争を繰り広げていた。その一方の当事者、中老の大橋源左衛門は村井屋甚助と癒着している。弥助は、この事を突き止める。

かが泣き半平

露骨に泣き言を言う事からかが泣き半平と異名をとる鏑木半平。その半平が、藩主一門の守屋采女正の付き人・塚原が子供を折檻しているのを見かける。後にいる守屋采女正は制止する気配がない。たまらず飛び出した半平は塚原の折檻を止める。

ある日、この時の母親に半平が出会った。誰にも見られていないはずだが、この事を知っている者がいた。

日和見与次郎

藤江与次郎はどの派閥にも属していない。というのも、父が派閥抗争に敗れて家禄を減らされ、急に老けたのを見たからである。しかし、藩の情勢はそれを許そうとしなかった。

与次郎の従姉の織尾が尋ねてきた。しかし、与次郎はその時いなかった。あとで聞くと、江戸に向かう夫の警護を頼みに来たのだが、あいにく与次郎がいなかったので頼めなかったのだ。その従姉の一家が惨殺された。

祝い人助八

男やもめの伊部助八は、風呂にはいる事も少ないので体から異臭を放っている。この事を藩主に叱責されて、それ以来祝い人助八の異名をとっている。

この助八の元に親しい飯沼の波津が訪ねてきた。少しの間かくまって欲しいというのだ。元夫の甲田豊太郎の粗暴に恐れを抱いているのだ。

助八が甲田豊太郎を打ちのめすと、この事が上に知られ、助八は思いもかけない事に巻き込まれる。

本書について

目次

たそがれ清兵衛

うらなり与右衛門

ごますり甚内

ど忘れ万六

だんまり弥助

かが泣き半平

日和見与次郎

祝い人助八

登場人物

たそがれ清兵衛

井口清兵衛

奈美…清兵衛の妻

杉山頼母…家老

堀将監…筆頭家老

北爪半四郎

うらなり与右衛門

三栗与右衛門

中川助蔵

長谷川志摩…家老

平松藤兵衛…筆頭家老

伊黒半十郎

ごますり甚内

川波甚内

栗田兵部…家老

山内蔵之助…家老

ど忘れ万六

樋口万六

亀代…嫁

大場庄五郎

だんまり弥助

杉内弥助重英

民乃…弥助の妻

曾根金八

金井甚四郎…次席家老

大橋源左衛門…中老

村井屋甚助

服部邦之助

美根…弥助の従妹

かが泣き半平

鏑木半平

勝乃…半平の妻

守屋采女正…藩主一門

塚原

日和見与次郎

藤江与次郎

丹羽司…御使番

淵上多聞…組頭

織尾…与次郎の従姉

祝い人助八

伊部助八

波津

甲田豊太郎