覚書/感想/コメント

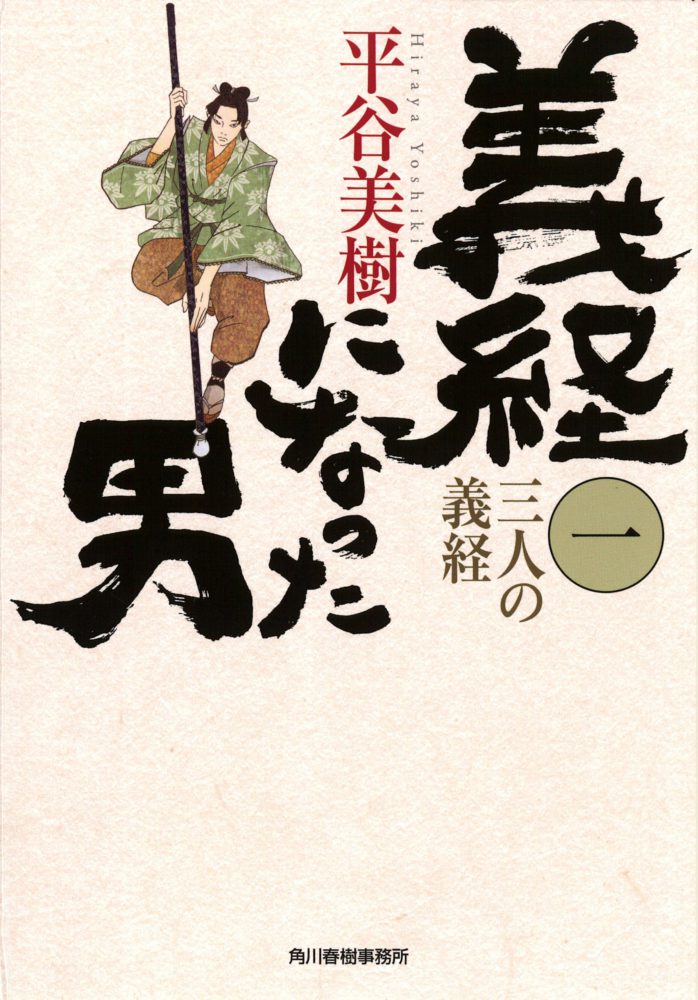

全4巻です。源義経を主人公にした小説で、影武者説を採っています。面白い説です。

義経記に「しゃそう」という雑色が登場します。藤原秀衡推挙の者で、いざという時に役立つということで源義経が召し抱えたものです。下男にも関わらず、武士の郎党と同じく扱い、武芸にも秀でていました。

小説の舞台となる時代についてはテーマ:平安時代末期から鎌倉時代初期(幕府成立前夜)にまとめています。

平氏の出自

平氏は厳島神社を重んじますが、厳島神社は航海の神の宗像三女神が祀られています。瓊瓊杵尊の海の案内人です。

宗像三女神は多紀理毘売神、市寸島毘売神、多岐津毘売神。

- 「たぎり」は滾る、煮えたぎる。

- 「いつき」は斎、精進潔斎して神を祀る。

- 「たぎつ」は、水が激しく流れる様子。

つまり、沸き立つ鉄、たたら場、鉄を冷やす水を表しています。製鉄の神であるというのです。

そして、平家の始祖・桓武天皇を祀った京の平野神社には九度神、つまりは竈神も祀られています。

奥州各地にありますが、竈神は迦????具土命、火の神であり、鍛冶・鋳物師の神です。

龍田山から三室山にかけては平家一門が多く住んでおり、周辺は古代からの製鉄の地でした。

つまり、平氏の出自が鋳物師であるという説です。

源氏の出自

源氏の守護神、八幡大菩薩は九州豊後の宇佐八幡宮の神です。

宇佐八幡の縁起には鍛冶翁と八首の龍が出てきます。宇佐八幡は鍛冶神の社として始まりました。

炭焼き鍛冶の伝説と強く結びついているのです。つまり、源氏も製鉄の民でした。

そして、そもそも朝廷も

源氏も平氏も朝廷も元をたどれば鉄を制したものでした。

鉄を制したものが国を治めてきたのです。物部と蘇我もそうでした。

小説の舞台となった時代、古よりの製鉄の民が三つ巴となって覇権を争う戦だったのです。

内容/あらすじ/ネタバレ

嘉応二年(一一七〇)

シレトコロは寝転がっていた。シレトコロは蝦夷の言葉で器量よしを意味する。

シレトコロは蝦夷であるが、生まれは近江で、十三歳の今も故郷の奥羽の地を踏んだことがない。

朝廷は捕らえた蝦夷を強制移住する移配をしていた。

シレトコロもそうして移配された者の子孫だ。朝廷はそうして蝦夷の力を削いできた。

古来、蝦夷は大和人に恐れられてきた。畏怖の意味を込めて勇猛な人=蝦夷と呼ばれた。

後に藤原秀衡によって沙棗と名付けられる男の長い旅が始まった

承安三年(一一七三)

近江の夷山を飛び出して三年がたっていた。シレトコロは野盗のまねごとをしながら奥羽に流れていた。

シレトコロは藤太に捕まり、三条橘司信高の前に連れてこられた。

橘司信高はシレトコロを平泉に連れていき、じきに都から招かれる若い侍のそばに仕える雑色になるのだと言われた。

若い侍は御曹司と呼ばれ、シレトコロとそっくりなのだという。

もう一人そっくりなのがいるという。杉妻小太郎信行である。

シレトコロはヌイラとアイベに再会できて喜んだ。

二人とも野盗仲間で、藤太に捕まった時にどうなっていたかが分からなかったのだ。

シレトコロはアイベの女姿を初めて見て戸惑った。

藤原秀衡

平泉の藤原氏は蝦夷の血を引いている。安部氏の血を引いているのだ。

都の藤原氏とは違う。俵藤太と呼ばれた藤原秀郷を祖としている。藤原秀郷は平将門を鎮圧した人物だ。

奥州藤原氏は蝦夷の血を受け継ぎながら、北の王者として君臨してきた。鎮守府将軍でありながら、蝦夷を守ろうとする。不浄も清浄もごった煮できる。

シレトコロは藤原秀衡に興味を持った。

平泉は理を頼りにして清浄な都市を作り上げていた。

儀式・形式ばかりを重んじる都の公家文化とは全く異なる思想が平泉には流れている。

奥州は百年の静寂の中にある。京では血で血を洗う争いが続いているのにだ。

シレトコロは藤原秀衡に会った。

秀衡はシレトコロに名を与えた。「沙棗(さそう)」である。

沙棗は花の名である。黄色い小さな花で、韃靼のあたりにあるという。

影 二人

沙棗は藤太に連れられ、杉妻小太郎と会った。

沙棗、アイベ、ヌイラは息をのんだ。それは杉妻小太郎も同じだった。二人はあまりにも似ていた。

二人は都から来る若い侍の影になるために選ばれたのだ。

影になるということは、その若い侍が何者かに狙われているということを意味する。

朝廷か、平家か・・・。

橘司は京へ向かった。

目的は鞍馬寺に住む源氏の御曹司牛若に会うためである。

橘司は牛若を源氏の棟梁として担ぎ上げ再興を果たさせようと考えていた。

奥州藤原氏と源氏が手を組めば平家を打ち破ることは難しくない。

承安四年(一一七四)

牛若こと源義経が平泉に向かったとの情報が入った。

伊豆蛭ケ小島の源頼朝の元に京から書状が届いた。

牛若逃亡の知らせだった。

源頼朝は二十七歳。奥州藤原氏はなぜ自分を選ばなかったのか・・・。知らせを受け取った頼朝の手が震えた。

源義経は藤原秀衡と会っていた。

義経は鞍馬で暮らすうちに、自分よりつらい日々を送ってきた兄頼朝の力になりたいと思うようになっていた。

鞍馬を出たことによって義経は兄のために思う存分働くことができると思った。

この義経の前に、沙棗と杉妻小太郎が連れてこられた。

三人は唖然とし、三人の中で義経が笑いだした。

承安四年(一一七四)

平清盛の元に藤原秀衡から書状が届いた。

牛若の消息が書かれていた。

同じころ、源頼朝も書状を受け取った。

そこには義経が関山中尊寺の僧になったと書かれていた。頼朝は歓喜した。

義経は藤原忠衡と会った。知将という評判だった。

忠衡から戦の仕方を学び始めた。

蝦夷にはかつて阿弖流為という武将がいた。大軍勢に対してどのように戦えば勝てるかを蝦夷軍は熟知していた。

戦調練が始まった。泰衡と義経に分かれて合戦をすることになる。

義経の郎党として佐藤嗣信、忠信の兄弟が加わった。

調練の中で、義経、杉妻小太郎、沙棗は別々の鎧を着て戦うことになった。義経郎党だけの秘密だ。

これがのちに義経は戦場で鎧や直垂を頻繁に変えるという逸話になっていった。

戦調練は経塚山で行われ、経塚山の合戦と呼ばれた。

合戦は沙棗の武略によって義経が勝利を得た。

弁慶が五名の強者と郎従三十名引き連れて戻ってきた。

承安五年(一一七五)

戦調練もなく、義経は沙棗を連れて白河の関付近まで旅をした。

奥州は平和の中にあったが、京では暗雲が垂れ込めていた。中心には後白河法皇と比叡山を中心とする寺院があった。

治承三年(一一七九)

藤原忠衡は打倒平家の機運が高まることを予想していたが、意外な方向から加速された。

清盛の嫡男重盛が病没した。清盛はすべて後白河院のせいと転化し、失脚させた。

安徳帝が即位した。同時に平家打倒の謀が始まった。

令旨が出された。義経の元にも源氏の使者が旅立った。源十郎頼宗である。

義経は兄頼朝のためなら向う見ずになることに藤原秀衡、泰衡は不安を覚えていた。

頼朝は義経にとっての希望であった。

だが、義経には不安があった。母のみならず、兄にも裏切られるのではないか…。

兄にまで裏切られたら、何を信じて生きていけばいいのか…。

義経はアイベを見ていた。アイベの顔には刺青がある。

心が惹かれていた。

治承四年(一一八〇)

源頼朝が挙兵した。

だが、すぐに戦況は不利となり、頼朝は安房国に逃げ隠れた。

これを聞いて義経は藤原秀衡にこれまでの礼を述べて奥州を出ることにした。

奥州軍は参戦しない。義経は少ない郎党を連れていくだけとなる。

山本兼隆を夜討ちした後、頼朝の元には次々と弟たちが合流してきた。

有能な将も集まった。

頼朝は合戦はほかに任せ、自分は鎌倉でこれからの世を考えることにした。

その頼朝の元に義経が参じた。

平清盛が死んだ。

この時期から活躍が著しいのは、源義仲(木曽義仲)であった。

信濃で挙兵して、越前まで手中にしている。

京では秀衡と義仲が手を結んで攻めてくるという噂が巻き起こっては沈静化していた。

その義仲追討令が頼朝から発せられた。

ほどなくして義仲は討ち取られた。義経はそのまま西国へ進んでいく。

そうした話を沙棗やアイベは知らせで聞いているだけだった。

寿永三年(一一八四)

源義経・源範頼の軍は一ノ谷の奇襲で平家を破った。

この功績により、官位に列せられたが、頼朝には相談せずに受けてしまったようだ。

沙棗は腹の底に冷たい塊が生まれたような気がした。

官位を勝手に受けた源義経に源頼朝は激怒していた。

義経を京で飼い殺しにして雑事ばかり与えていた。

そこにアイベがやってきた。

アイベは白拍子として化粧を施し、刺青を化粧で隠した。

そして新しい名がつけられた。「静」である。

沙棗はヌイラを伴に南下していた。京に入ったのは平泉を出て二十日ほどだったころだった。

元暦二年(一一八五)

頼朝は京から梶原景時を呼び寄せ、屋島攻めについて話していた。

ここはやはり義経に任せなければならない。

平宗盛らは義経らの計略に負け、海上を遁走し始めた。

義経が屋島を陥落させたという知らせは瞬く間に四国を駆け巡った。

沙棗は義経の中で何かが変わってきたことを感じていた。

組織による支配を重要とするか、人の心の結びつきを重要とするか。

それは頼朝の施策と秀衡の施策のどちらを重要とするかということであった。

そして義経が頼朝の奸計に気づいていると沙棗は思った。

気づいているが、それを認めることができない。認めてしまえば、艱難辛苦を乗り越えてきた心の支えや、自分の存在意義を失ってしまうからだ。

義経が勝浦について五日後。

梶原景時が着いた。そして、四国中の武者が駆け付け、一万を超えようとしていることを聞いてうなった。

静が磯禅師とともに南都を出発した。磯禅師は白拍子の始祖である。

梶原景時は瀬戸内での平家追討に失敗していらい、義経には近づかなかった。

景時は今のうちに義経を追い落としておかなければ、頼朝が危ないと思っていた。

一方、義経は根性の腐った景時の奸計を捨て身で崩そうとしていた。

景時の言うことに従い、景時の目論見がことごとく外れることを印象付けた。

壇ノ浦

義経はどのような手段をとっても、この戦は勝たねばならぬと言った。

初めて影として沙棗と杉妻小太郎を使う決断をした。

戦に勝った。

二つの神璽も生け捕った平家の者たちとともに京へ送られた。

梶原景時の奸計に義経は嵌ろうとしていた。

平家を打ち滅ぼした大将軍であるにもかかわらず、鎌倉へ入ってはならないとされた。

沙棗は始まったと思った。平家も後白河院も頼朝もやることは同じ。利用するだけ利用し、邪魔になれば切り捨てる。義経は切り捨てられるのだ。

義経は虚ろだった。

兄は自分との縁を絶ち切ったのだ。もともと兄は自分を弟と思っていなかった。微塵もだ。

後白河院が頼朝追討の院宣を出した。

頼朝の元に、義経が京の近国の兵を集め始めたとの連絡がきた。

頼朝は義経と源行家の討伐のために鎌倉を出立した。

沙棗は義経になり切り、後白河院の御所にあいさつに向かった。

文治元年(一一八五)

沙棗たちは船に乗って出港した。

この頃には沙棗と義経が重なり合い、混じり合い、義経その者に変じようとしていた

静は義経のことを考えていた。

一日中呆けていたかと思うと、突如正気を取り戻して頼朝の元へいなかければならないと動き始める。

静は義経の精神が病むまで追い込んだ者を倒す。決心をした。

義経の寝床には静の置手紙があった。わざと鎌倉方に捕らえられ、頼朝の懐に飛び込んで命を奪うということが書かれていた。

沙棗は西行法師を訪ねた。

平泉への口添えを頼みに来たのだ。

沙棗たちは後白河院の熊野詣にまぎれて京へ入った。そして義経をつれて比叡山延暦寺にのぼり匿われた。

そして、すぐさま噂を流し始めた。義経が京に潜伏している。南都に潜伏している。九州へ逃げた…。

鎌倉方にとらわれた静は頼朝らの前で舞を奉納した…。だが、頼朝を殺せなかった。

西行法師は奥羽への旅に出た。

平泉藤原秀衡はあっさりと義経の受け入れを承諾した。西行は肩透かしをくらった気もしたが、秀衡なら当然の反応であるとも思った。

義経の行方が杳として知れない。頼朝のいら立ちは頂点に達しようとしていた。

文治三年(一一八七)

義経主従は平泉に向かった。

館の前には藤原泰衡、忠衡らが待っていた。義経は輿からおりてぼんやりと見上げた。

義経の枕元には年老いた薬師が座り、義経が思い気鬱の病であると言った。

憎らしいまでにはつらつとしていた義経の面影はなかった。

後白河院は海人を壇ノ浦に潜らせた。草薙の剣を探すためである。それは沙棗がいざというときのために隠していた。

頼朝は宣旨がなければ奥羽に攻め込めない。しばらくはしのげるだろう。藤原秀衡は頼朝の奥羽攻めを覚悟して準備していた。

その秀衡が倒れた。継ぐのは泰衡である。それは滅びのためのお館だった。平泉藤原氏は泰衡の代で滅びる。

そして、平泉が戦乱になったときは、義経を蝦夷ヵ島(北海道)へ逃がせと言い残した。

文治五年(一一八九)

源頼朝が動いた。

そして義経が自害した。沙棗はそれを知り、己が義経になることを誓った。

平泉藤原氏と沙棗は頼朝の攻めを利用した。

義経への強い同情を促す話を流す。そして、平泉藤原氏は自らを滅ぼすための兵略を粛々と進めていた。

頼朝の前に義経の首が届けられた。その頃、沙棗たちは北への旅を始めていた。

平泉には義経が討たれたという話と、まだ生きているという噂が同時に広まっていた。

登場人物

シレトコロ=沙棗

アイベ=静

ヌイラ

源九郎義経=牛若(遮那王)

武蔵坊弁慶

佐藤三郎兵衛嗣信

佐藤史郎兵衛忠信

源十郎頼宗

杉妻小太郎

三条橘司信高

藤太

黒鳥兵衛尭時

藤原秀衡

藤原忠衡

藤原泰衡

源頼朝

梶原景時

西行法師