覚書/感想/コメント

織田信長の解釈が面白いし、なるほどと思ってしまう。話は織田信長と明智光秀、木下藤吉郎を中心に語られていく。

「信長ほど、裏切られ背かれた者は他に例を見ない。なぜ背かれるのか、その理由は彼の躍進にある。想像を絶する躍進に誰もが不安を感じた。」つまりは、こういうことなのだろう。

さて、斉藤道三の履歴だが、本書にも書かれているように、親子二代によるものだった。前半は父・新左衛門尉であり、父が土岐家の重臣長井家に並ぶ権勢を築いた後に道三が出てきたということだ。

親子二代説による斎藤道三を描いた小説が宮本昌孝の「ふたり道三」である。

この道三の娘・濃姫だが、織田信長が明智光秀と引見した頃には、消息が知れなくなっているそうだ。一説には、美濃攻めの以前に仏門に入ったとか、堺に一人住居し終わったとか言われている。

信長のあれだけ狂気じみた苛烈さが伝えられる中、天下目前まで事業を成し遂げることができたのは、苛烈さだけではなかった。

そもそも苛烈なだけでは、戦国の世において家臣が身命を賭して戦ったであろうか。作者の素朴な疑問である。

史料は必ずしも事実を伝えたりはしない。その行間から読み取らなければならないことが山ほどある。

作者はいう。家臣は、主君の理想に酔い、悲壮美にうたれた、と。

だが、同時に作者の解釈では、信長の「新しい時代」の理想には家臣は酔わなかった。

その理想は、既得権益を奪うことになるがゆえに、そうはさせまいとする既得権益を守る側の陰謀が動いた結果、悲劇が起きたという解釈である。

さて、信長という人物は実に仕えにくかったに違いない。

『信長は、自分に背くことより、無能であったり、怠慢であったりすることの方が許せないという、不思議な価値観の持ち主であった。』

そのうえ、高い知性と美意識を要求する。めがねにかなうものは極めて少なかっただろう。

信長が力を注いだ安土城の「安土」の文字には、平安楽土、あるいは安穏楽土の意味が含まれているという説が有力だという。

内容/あらすじ/ネタバレ

美濃との戦いは七年を要した。

昨、永禄十年。織田信長は易々と美濃を席巻した。従来と異なる見違えるばかりの戦いぶりだった。

信長は明智光秀という男の性情を掴みかけていた。物言い緩やかな慎重なたちで、言葉を選ぶほどの教養があるらしい。

昨年の春、少人数の一行が訪ねてきた。十五代将軍足利義昭の使者・細川藤孝である。

朝倉氏を見限って、織田信長を頼もうとやってきたのだ。

このとき、藤孝が話柄にあげたのが、朝倉家で養われている明智光秀だった。

光秀は一階の広間で待っていた。

なんと言う美意識の強さだ。この主に仕えるのは、容易ではない。

重くのしかかる思いは、ふしぎと不快ではなかった。

信長は光秀に言う。その才智、おれがために使え。

土地はやらぬ。禄を勘定方からもらって士卒を養え。何人の軍兵を持つかは当人の才覚しだいだ。

木下藤吉郎の抜擢。墨俣の築城の功績だけでの抜擢ではない。光秀はそう見ていた。

築城の成功は、川筋衆の協力によるものだった。これとの関係を木下藤吉郎がうまく築いたのだ。

その木下藤吉郎が光秀を国境まで送ると言いつけられてやってきた。信長からはすべてを包み隠さず話せといわれてきたらしい。

光秀は飲みこまれた。

藤吉郎は光秀に、尾張が強くなった理由を説明した。それは鉄砲だ。

美濃攻めの七年は戦のための調練だったというのだ。だからこそ、美濃攻めの前に北伊勢侵攻を実施したのだ。

こうした話をしている中で、光秀は藤吉郎を朋輩として扱うのは用意ではないと感じた。

光秀の分析能力を凄いと信長と同じ感想を持ったのが細川藤孝だった。だが、そこにはある種の危うさを感じていた。

永禄十一年。

足利義昭は朝倉家に別れを告げ、美濃に向かった。

これは転機だ。

信長はそう感じ取ったに違いない。七年、兵を鍛えるために美濃を攻めた。そうしたら公方という貴人が飛び込んできた。

一途に飛躍を目指した。そのため、本営は可能な限り前線近くに移動する。

織田信長には定まる本拠・本城はない。常に移動を繰り返しつつ発展し続けるのだ。

信長が動いた。傍目には突然と映った。だが、慎重に手を売った末の行動だった。

足利義昭を奉じて、上洛を決行する。この上洛戦において、明智光秀と木下藤吉郎の戦功は際立っていた。両名ははじめて正規の部隊を指揮し戦陣に臨んだ。

上洛を果たし、義昭を将軍職に就けたとき、見えてきた未来像は、過去の因習をことごとくぶち破った新しい世の中を作ることであった。

そして、信長は足利義昭から堺、大津、草津に代官所をおく許可を取った。大津は舟運だ。

永禄十二年。

三好勢が京に来襲した。信長は軍功著しい光秀を兵団の長に昇格させた。信長の脳裏には、機動軍団の構想がわいていた。

上洛戦のときから信長の戦争目的は一貫している。おれにまつろわぬ者を討つ。

勝てば領地が増えたが、信長には領土拡大の意欲はない。そこで、機動軍団の発想だ。

王城の民は容易になびかない。覇者の交代を冷ややかに見て、力量を図る。

信長にかけているのは人気だった。だが、その京都人の人気が俄然沸騰した。

信長は無類の忙しさだ。伊勢の北畠の勢力も馬鹿にならない。南北朝以来の勢力だ。こうした旧勢力を根絶やしにしなければ新しい秩序は生まれない。

伊勢征伐は華やかなものではなかった。苦戦だった。

そして抱え込んだ足利義昭というのが厄介だった。

信長を利用しつくしたあと、自分の配下に組み入れて使い捨てようという下心があった。

義昭の外交文書は意外なほど効果を上げた。反信長勢力の結集である。

京に最も近いのが朝倉家だった。

信長の最も優れた特性のひとつは行動の迅速さである。

ひそかに光秀を呼んだ。

元亀元年。元亀・天正の合戦が始まる。

信長は数日前に軍団を率いて京を去っていた。光秀も軍勢に加わっていた。

このたびの戦いは義弟の浅井長政に知らせなかった。相手は朝倉である。秘匿したのは、長政の父久政の策謀好きと、家臣団の内通を恐れたためである。

信長は浅井長政の同盟を深く信じていたが、浅井長政が背反した。

この知らせを受けた瞬間、信長は京へ帰ることにした。問題は殿だ。木下藤吉郎が殿を申し出てきた。この一件が信長の藤吉郎に対する認識を定めた。この男、終生われに背くことあらじ。

木下藤吉郎の殿戦は巧緻を極めた。城攻めの名手といわれるようになるが、あるいは防御線や撤退戦に本領があったのかもしれない。

部下に領地を与えると、機動軍団がやせ細る。領地は惜しまなければならない。そこで名品の茶道具を与え、茶会を催す特権を与えた。

信長にとって、茶道具の名品は勲章だった。

姉川の合戦にたいする評価は必ずしも高くない。信長が当初企図した浅井征伐は達成できなかった。以後、三年にわたって浅井・朝倉との絶え間ない攻勢に悩まされ続けた。

木下藤吉郎は生涯を通じてよき家臣に恵まれ続けた。運のよさもあるが、性格にもよる。

無知無学を包み隠さず、あけっぴろげに接し、家臣であろうと意見を素直に受け入れた。これほど使えやすい主はいない。

明智光秀にそのまねはできない。光秀の藤吉郎に対する羨望は、ないものねだりに等しい。

信長の楽観をよそに、未曾有の大難が勃発した。大坂石山本願寺の一大攻勢だ。

この元亀元年(一五七〇)に始まり、天正八年(一五八〇)までほぼ十年抗争が続いた。

信長の支配領はほぼ三百万石に達しようとしていた。その支配領を防衛するために、機動軍団も肥大化し、信長の統一指揮は徹底を欠く事態がしばしば起きた。

組織の肥大硬直は衰退をもたらす。信長は断固改革を実行に移した。

信長は一向宗を殲滅しようというのではない。信長の行動に干渉しなければ、何の宗教でもかまわない。武器を持って敵対しなければ。

宗教戦争を仕掛けたのは信長ではない。一向宗の宗門だった。

そして、それは既得権との戦いだった。既得権が、諸悪の根源である。

信長は光秀を城持ちにした。十万石を超える大名だ。

他の宿老もこれほどの処遇は受けていない。

そして、藤吉郎にも兵団長の格を与えた。

信長は浅井・朝倉を始末したかった。

そうした中、武田信玄が動こうとしていた。

元亀三年(一五七二)。

武田信玄が死んだ。そして、信長は足利義昭を追いやった。

信長が再興した足利将軍の顕位は、信長の手によって廃絶された。

改元があって天正元年。信長は行動を起こした。朝倉攻めである。

武田軍は武田二十四将のうち十五将が長篠の戦に参陣し、八将が戦死し、五将が重症を負った。

徳川家康は追撃を提議したが、織田信長は拒否した。

家康と勝頼の攻防は繰り返されたが、武田の勢威は依然として衰えていなかった。

長篠であれほどの打撃をこうむりながら、これだけの強い戦いぶりを見せた。

だが、武田騎馬兵団の壊滅の知らせは天下に広まった。

反信長勢力は揺れた。

浅井・朝倉の滅亡、長島一向一揆の大虐殺に続く、武田軍の敗北だ。とくに石山本願寺は大打撃を受けた。

信長は一向宗を禁制したことはない。

敵対しなければ、特定の宗教を弾圧する気はなかった。

事実、石山本願寺が和を乞うてからは一向宗徒を殲滅するようなことはなかった。

越前に入った信長軍は、一向一揆勢の殲滅を開始した。越前を平定した信長は国の三分の二を柴田勝家に預け施政をゆだねた。

柴田勝家は光秀、秀吉に続いての大名の格を得た。

畿内と周辺の安寧を保つには、反信長勢力の根源である毛利を討たねばならない。

枝葉をいくら切っても、幹は枯れぬ。幹を伐採しても根は残る。

信長は毛利を討つと決意した。

そして、瀬戸内海の通証権を得ようと考えた。

信長ほど商業経済に通じたものはいなかった。

天下の運用のためには、莫大な経済が必要である。

毛利の富強の基は山陽・瀬戸内の経済を占有しているからだ。それを崩す。

それゆえに、中国戦線を担当させる武将の人選が、光秀と秀吉だったのである。

だが、二人だけでは足りぬ。最後は自分自身が出るつもりであった。

信長はさらに二人には瀬戸内海を中心とした巨大な通称交易圏の運用に適した人材と考えていた。

難儀な土地だ。

細川藤孝はそう思わずにいられなかった。

信長は無用の長物に等しい京都朝廷に対して、生涯尊崇の志を抱き続けた。

本来、天子の在り方が、私心・私欲を持たざることにあったためと考えられる。

無類の理想主義者であった信長は、神に近い天子という存在に心惹かれた。

信長に天子をしのごうという野望は皆無だった。

天正三年。

信長は織田家の家督を嫡男信忠に譲った。

形式だけでなく、領地だけでなく、家宝も与えた。

身一つとなった信長は、安土城築城を生涯の集大成と思い込んだ節がある。

だが、周囲は依然として騒がしい。

和睦したばかりの石山本願寺が足利義昭にそそのかされて敵対行動を取り始めた。

毛利の水軍がやってきた。

対決するには強力な水軍が必要である。

この時期、反信長連合は、北条・武田・上杉の連合軍、石山本願寺・毛利・紀州雑賀党である。

相手は一段と協力となっていたが、信長の実力も強化されていた。

上杉謙信が動いた。

この時期、秀吉は勝家と意見を異にし、近江長浜に戻っていた。

謙信と対峙する勝家は次々と敗北していった。

だが、謙信は一転して軍を返した。なぜだかわからない。

一方、勝手に帰ってしまった秀吉は、信長のすさまじい怒りに門を閉ざして蟄居していた。

天正三年以来、二年余りを費やしても、光秀の丹波平定戦は進まなかった。

そこに松永久秀が謀反を起こした。

天正五年。中国遠征軍の指揮をゆだねられた秀吉は、播州攻略の糸口を掴んでいた。

信長は慢性的な人材不足に悩み続けた。

大軍を委ねる人材がなかなか見当たらない。

人使いは厳しいが、反面甘いところがある。とくに背反の性癖のある者に寛大だった点である。

荒木村重に裏切られた。

信長の描く世界は、軍人は軍の世界の者であり、国政とは別であった。

この考え方は、武将にとって驚天動地の衝撃である。

天下が収まり、戦がなくなると、政治権力は取り上げられる。

羽柴秀吉にしてもそうであった。家臣団の中で学問・教養のある武人は、細川藤孝、荒木村重、明智光秀であろう。

掟・条々を一読した荒木村重は、熟読するうちに、文面の重要性に気がついた。信長の真意を知った荒木村重が、光秀らに会ったとき、謀反にけっきした昂揚の色はなく、憂い顔であったのは、そのためだったかもしれない。

本能寺の変の原因として、光秀の母が見殺しにされたという説がある。

だが、この頃には光秀の母は世を去っている。

丹波の八上城、摂津の有岡城、播磨三木城の攻防は、城攻めの概念を大きく変えた。

信長は多年のわずらいであった、石山本願寺の滅却を成し遂げると、家中の粛清を断行した。

始まりは、佐久間信盛の弾劾である。同じく、林秀貞を身一つで追放した。

両者は父の代からの重臣である。なぜなのか。

考えられる最大の理由は、旧悪や怠慢ではなく、重臣が往々にして陥る「腐敗」ではなかったろうか。

「腐敗」は起こった。起こらなければふしぎである。

絶対的な権力は、絶対に腐敗する。古今東西通じての鉄則である。

細川藤孝は別格だった。

京の近くの国を与える。信長の厚志は際立っていた。

光秀は藤孝の誘いに応じて上洛した。名残の茶会を催すというのだ。

招待は光秀のほか、近衛前久と千宗易だけである。

信長は足利将軍を根絶やすつもりに違いなかった。

足利将軍家に縁の深い者たちが、信長の断りもなしに密会のごとく集まっている。

ローマ法王派遣のヴァリニァーノが来朝していた。

信長の関心は西欧の政治歴史に及んだ。そして、政治学が歴史に及ぶと俄然興味を覚えた。

それはローマ帝国の歴史であった。

天正九年。

秀吉は大軍で鳥取城を包囲した。三木城の攻城戦を踏襲したやりかたである。

だが、信長はこの攻城戦を良しとしなかった。やりかたがあくどすぎる。戦に対する美意識が足りない。

秀吉に対する観方が大きく変化したものと思われる。

秀吉は人たらしの名人だが、俺の後継者には向かぬ。信長は後継者選びに腐心していた

万人に優れた才をもっていはいるが、人に仕えてこそ本領を発揮する。やはり後継者は光秀か。

信長が猛然と行動を起こした。武田討伐戦を開始したのだ。

この戦いの中で逸話が生まれた。

戦に勝った折に、光秀が、骨を折った甲斐があったものだ、という発言に対して信長が激怒したというものだ。

信長は、光秀に間違っているといった。功を論ずること、賞を与えることは、主君たるおれの専管だ。それを犯した。

信長の論は間違っていない。光秀はみるみる青ざめた。

信長は光秀の頭を丁々と打った。形式的な懲罰である。増長気味をたしなめた、愛の鞭である。主従ともにそう感じたに違いない。

これから数ヵ月後、信長は光秀に討たれる。

信頼できる史料からは、信長の光秀に対する抜群の厚遇と信頼を伝えている。

光秀が信長に背く転位は、いつ、どのようなきっかけで起きたのか不明である。

近衛前久と千宗易を前に、信長は天下泰平後のことを語った。

戦人には領地を与えぬ。私兵も認めぬ。天子の下に最高の武将と理財に長じたものをあわせて、数名、任期を限り、協議して天下を治める。

光秀はこれを聞いて多少の驚きはあった。

だが、このような奇想天外な政治改革を人が支持するだろうか。

信長の後を担うことになるとすると、人が支持するはずもなく、憎悪と怨嗟を一身に受けることになる。光秀はおびえを感じた。

秀吉から援軍の要請が信長に届いた。

光秀は援軍の準備をし始めた。

その光秀に備前から使者がやってきた。細川藤孝の使いである。

要領を得ないが、愛宕山へ向かった。

光秀は細川藤孝の不可解な行動に疑念を生じている。なぜ亀山城に来ない。密談の用とは何だ。

藤孝は光秀に宗易からの信長の構想の話をした。織田家中はかなりきわどく反応しているらしい。藤孝の口調もいつになく鋭い。

そして現れたのが足利義昭。実は足利義昭と細川藤孝は異母兄弟である。藤孝が兄となる。

陰謀は明らかだった。藤孝、近衛前久、千宗易、それらが皆足利将軍家の、朝廷貴族の、堺の商権の既得権益を守ろうと懸命に動いている。

光秀は一人冷めていた。

信長はこれらの欲の亡者と比べると、格段の天才である。

世が変わる、新しい秩序、新しい体制の下に国全体が変わる。それは楽しいことに違いない。

失うものが少ない光秀は喜んでいた。家臣も少ない。彼らは信長の新しい体制の下で、生きる道を探すだろう。

藤孝は容易に光秀をひきつけられるとは思っていない。罠を用意していた。

高松城に秀吉を訪ねて言ったときのことを話した。

クーデター。中国大返し。光秀は絶句した。さすがは秀吉。

信長を監禁して、威勢を借りて、天下を簒奪する。

命運が尽きたあるじにこだわるべきではない。今は秀吉の出端をくじくこと。野望を打ち砕くことに専念することが大事である。

本能寺の変で最も衝撃を受けたのは、細川藤孝であった。

光秀に念を押していた。早まるな。ともに謀るのだ。光秀は過敏に反応し、過早に行動したのだった・・・。

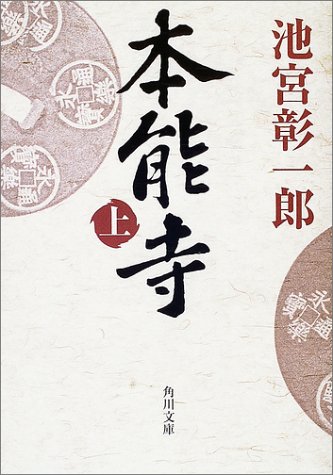

本書について

池宮彰一郎

本能寺

角川文庫

目次

雲煙飛道

白刃可蹈也

蜀犬日に吠ゆ

飛蓬風に乗ず

盤根錯節

戈を揮って日に反す

一以て之を貫く

志、千里に在り

兵は猶、火の如し

月明らかに星稀なり

抜山蓋世

死生命あり

志、満たすべからず

登場人物

織田信長

明智光秀

細川藤孝

木下藤吉郎

千宗易

吉田兼見

安国寺恵瓊

近衛前久