覚書/感想/コメント

物語の始まりは墨子と公輸盤との論戦から始まります。この論戦で語られることが、物語の最後で効いてくる重要な伏線となっています。

さて、墨子は謎に包まれている思想家です。そして、その集団も謎に包まれたままです。

墨子は中国戦国時代の思想家、あるいはその著書名です。他人に奉公する刻苦勤労を旨とし、非攻の論の根拠となる兼愛説を唱えました。兼愛は一切の差別が無い愛を意味します。博愛主義的な思想を持っていたと言えます。

一方で墨子とその教団は戦闘集団でもありました。精強無比の軍団であり、戦闘、戦術の工夫に通じています。とはいえ、墨子とその教団が侵略することはありませんでした。彼らの技術が生かされるのは城邑防衛戦に限られていました。つまり、防御のプロだったのです。

ですが、この墨子教団も秦の始皇帝が中国を統一したあとに忽然と歴史から消えてしまいます。戦国時代の二百年にわたって勢力を張ってきた組織が突然消えたのです。

戦略、戦術に関しては孫子の方が有名かもしれません。それは残された書物との関係が大きくものをいっていると思われます。墨子の書物は後半部分のほとんどが見つかっていません。それゆえにますます謎に包まれることになります。

墨子教団は謎に包まれています。ですがそれ故に、作家の裁量が大きくものをいいます。また、墨子教団の活動は史実にほとんど残っていないが故に、小説のネタとしては面白いのです。酒見賢一氏が、別の人物を主人公に墨子教団の姿を描いてくれないかと思ってしまいます。

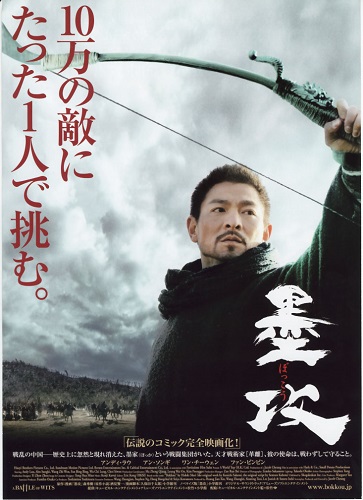

2007年にアンディ・ラウを主役として映画化されました。映画「墨攻」。

内容/あらすじ/ネタバレ

身なりのひどい男がやってきた。男は田襄子から派遣された革離だと名乗る。革離は墨者である。

革離は梁城の主君・梁の要請に従って派遣されてきたのである。だが、派遣されたのは一人。城のものは不安に思っている。革離が派遣された梁城は趙の軍勢二万に攻められようとしている。対する城の軍勢は千五百。

革離はこの人数で趙の軍勢相手に籠城戦を切り抜ける自信があるという。革離は墨子教団の長である田襄子の右腕と目される優秀な人物であった。

城について革離が行ったのは、城郭の確認である。革離の表情は冴えない。城郭が不完全であるのと、今回の派遣について田襄子が反対だったのを押し切ってやって来たからである。革離が一人なのは、田襄子を押し切ってやって来たためである。

革離は根っからの墨者である。墨者は頼まれれば、その地へ赴き守りのために持てる技術を注ぎ込まなければならない。田襄子と革離は意見が対立してしまったのだ。

革離は梁城を守るにあたり、城主の梁渓に全権掌握を条件とした。でなければ城守り抜くことは難しい。梁渓は革離の条件をのんだ。全権を掌握した革離は早速墨家の法によって統制し始める。

趙の軍勢が攻めてくるまでにそれ程の時間は残されていない。革離は不眠不休で梁城の防衛度を上げるための施策を施した。

攻めてくる趙の将軍は巷淹中である。

本書について

酒見賢一

墨攻

新潮文庫 約一四五頁

中国紀元前5世紀~4世紀 戦国時代

目次

墨攻

登場人物

革離

梁渓…城主

梁適…城主の息子

牛子張…大将軍

田襄子…墨子教団の長

薛併…田襄子の相談役

巷淹中…趙の将軍