覚書/感想/コメント

第42回直木三十五賞受賞作品

伊賀忍者の葛籠重蔵、風間五平、木さる。そして謎の女・小萩。それぞれの思惑が入り乱れる忍びを主人公とした小説。舞台となるのは、秀吉の晩年。

さて、伊賀の地侍は寿永四年、壇ノ浦で敗走した平家の後裔だそうだ。このなかに伊賀平左衛門慰家長というものがあり、源氏の世になって伊賀の奥地でひっそりと暮らしていた。服部ノ庄に住んでいたのが服部党といい、柘植に住んでいたのが柘植党となったそうだ。

よく対比される甲賀は源平藤橘の様々な族姓をもつ家に分かれており、頭立つ家がない。そのため、甲賀五十三家と呼ばれる家の合議で裁断していた。

伊賀の忍びは単独で仕事に当たり、自らの欲望に忠実である。対比されるのは甲賀だが、甲賀は集団で仕事に当たり、忠誠心が高い。方々の小説でこうした設定が多く、本書もそれにならっている。

甲賀流忍術の祖は平安時代に実在したといわれる甲賀説話上の怪人・甲賀三郎である。対して、伊賀流忍術の祖は聖徳太子の諜者・御色多由也とされている。

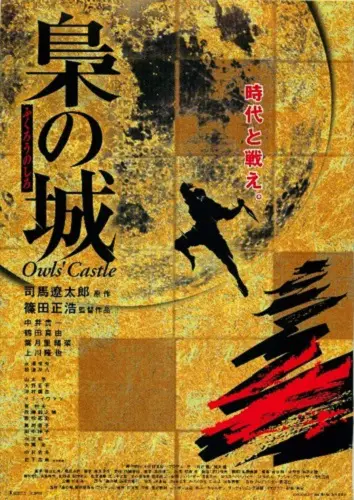

なお、司馬遼太郎のこの作品は、1999年に映画化されている。題名も同じく「梟の城」。

内容/あらすじ/ネタバレ

天正十九年。

一人の老人が葛籠重蔵を訪れた。老人は天正九年、伊賀ノ乱で織田信長軍を悩ました下柘植次郎左衛門であった。

乱波から離れていた重蔵に次郎左衛門は相弟子の風間五平が死んだと告げた。いや、死んだのではなく、伊賀を裏切ったのかも知れない。これで、伊賀で忍びにふさわしい男の種が絶えたと次郎左衛門は嘆いた。

伊賀の忍びは織田信長によって壊滅的なまでに打撃を与えられていたのだ。比叡山の僧徒を虐殺したときと同様の措辞をとったのだ。

葛籠重蔵と風間五平は幼いときに下柘植次郎左衛門に預けられ、忍びの修行をすることになった。だが、次郎左衛門は弟子をとることを喜ばず、二人は下忍から忍びの技を教わった。それでも、次郎左衛門は二人にとって師匠ではあった。

次郎左衛門が弟子の葛籠重蔵を訪ねたのは忍びの仕事をしてもらうためであった。世は信長の後の天下人・豊臣秀吉の時代である。この秀吉を殺すのが仕事だという。依頼主は今井宗久だという。

重蔵は下忍の黒阿弥を京へ忍び込ませ、自身は奈良へと向かった。その奈良で、忍びと思われる小萩と名乗る遊女と知り合う。この女、味方なのか敵なのか分からない。もしかしたら甲賀の女か。

そして、今井宗久と会う。宗久がなぜ秀吉を殺そうとするのかが分からない。確かに、信長の時代ほどには今井宗久は重用されていない。秀吉がいなくなれば昔日の繁栄は戻るかも知れない。だが、それだけか。裏に別の人物がいるのではないか。例えば、徳川家康。

様々なことを考えている重蔵の前に再び小萩が現れた。小萩は今井宗久の養女であった。

そのころ、風間五平は下柘植次郎左衛門の娘・木さると出会っていた。次郎左衛門は五平が伊賀を裏切ったのではないかと考えており、木さるに、もし五平が裏切っているのであれば殺せといっておいた。果たして五平は伊賀を裏切り、さらには忍びであることをやめ、仕官していた。前田玄以に仕えていたのだ。

木さるは伊賀の掟に従おうとするが、五平は言葉巧みに木さるを誘惑し、木さるを自分の女にしてしまう。

重蔵は京で一騒ぎを起こすことを考えていた。方々で盗賊まがいのことを行い、また流言をながすことを決めていた。秀吉の評判を落とすためである。

こうした活動を始めた中で、重蔵は五平と会うことになる。そして、五平と対決を迫られるが、重蔵は五平を切ろうとは思っていなかった。

二人が敵対化していく中、さらに、摩利支天の異名を持つ甲賀の摩利洞玄が現れる…。

本書について

目次

おとぎ峠

濡れ大仏

白い法印

木さると五平

羅刹谷

忍び文字

聚楽

京の盗賊

甲賀ノ摩利

奇妙な事故

伊賀ノ山

吉野天人

水狗

修羅

五三ノ橋

甘南備山

尾行

石田屋敷

伏見城

登場人物

葛籠重蔵

黒阿弥…下忍

風間五平

下柘植次郎左衛門

木さる(簾)…娘

小萩

摩利洞玄…甲賀の忍び

今井宗久

豊臣秀吉

前田玄以

島左近