覚書/感想/コメント

情景が美しい、それこそおとぎ話のようなファンタジーのような物語です。

舞台となるのは江戸から片道三日の所にある瀬田村に瀬田山。そして瀬田山を象徴する雷桜。

江戸という都会から少しだけ離れた山里。その山里にある不思議な山という特殊な空間が、現実を忘れさせてくれる舞台となっています。

そして、そこで出会うお遊と斉道というのは、まるでシンデレラ・ストーリーです。

すべてが、おとぎ話の中で展開する物語のようです。

そもそも、物語の始まり方からしてそうです。

御三卿清水家の元用人・榎戸角之進が昔を想起するという始まり方なのです。

思い出というものは美しいものです。

そうした思い出の美しさを余すことなく語っている物語です。

美しく甘酸っぱい思い出の物語ですが、サスペンスの要素もあり、ピリリと物語にスパイスをきかせています。

なぜお遊は連れ去られたのか?単なる嫌がらせなのか。それとも他に真意が?そのサスペンスの舞台となるのが、瀬田山です。

物語の後半は、切なくなります。お遊の気持ちに切なくなるのはもちろんですが、私は榎戸角之進の言葉に切なくなりました。

最後の最後の、

『その顔が斉道と重なった。

「殿、榎戸、おいとまを致します。ごめん」』

という場面。

この一言に、これまで語られてきた物語のすべてが一挙に脳裏を駆けめぐりました。お遊、斉道、助次郎、瀬田村、瀬田山、雷桜といった思い出。

この一言で初めて榎戸角之進は用人であることを辞めることができ、思い出とも訣別することが出来たのです。

言い換えると、この言葉を発することによって初めて斉道からの呪縛から解放されたのです。

こう考えると、どうしても切なくなってしまいます。

さて。最初に出てくる相模国への大山石尊信仰の話。様々な時代小説にも登場してくる「さんげさんげ、六こんざいしょう、おしめにはつだい、こんごうどうじ、大山大聖不動明王、石尊大権現、大天狗小天狗…」の言葉。

意味は「さんげさんげ」は慚愧懺悔、「六こんざいしょう」は六根清浄、「おしめにはつだい」は大峰八大の意味です。

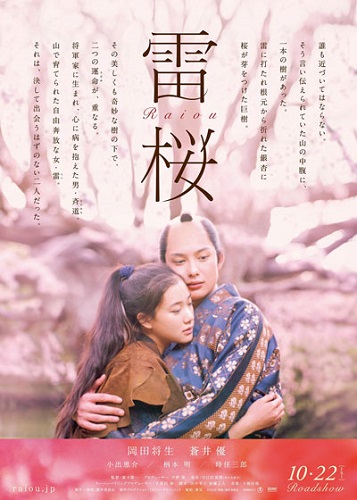

2010年に映画化されました。映画「雷桜」。

内容/あらすじ/ネタバレ

隠居して六十八になった榎戸角之進は一人旅に出た。

桜の季節になり、榎戸は矢も楯もたまらず旅支度をしたのだ。

途中の茶店で寝てしまい、この日はこの茶店に泊まることにした。他に若い商人の二人連れが一緒に泊まることになった。

茶店で使っている炭は大層いい匂いがした。桜の炭で瀬田村から運ばれて来るという。運んでくるのはお遊というおなごで、狼女といわれている。榎戸はお遊をよく知っていた。

瀬田村は隣接する二つの藩のちょうど境界に位置する村であった。最初は西側の岩本藩の支配であったが、藩内の騒動で移封となると、島中藩の支配に移った。その後、岩本藩は帰封がかなったが、瀬田村の支配は島中藩のままであった。

瀬田助左衛門は代々瀬田村の庄屋を務める家に生まれた。島中藩も助左衛門をねんごろに扱い、助左衛門も島中藩への服従の気持ちが強かった。しかし、瀬田村の支配を取り戻そうとする岩本藩は瀬田村に様々な圧力をかけた。

こうした中、助左衛門の一歳の娘・お遊が連れ去られた。村人を総動員し、島中藩からも助っ人を借りて捜索したが、お遊は見つからなかった。残る場所は瀬田山しかない。だが、瀬田山は村人も足を入れるのをためらう場所である。今まで何人も入っていったが、帰ってきた者はいない。

お遊が連れ去られてから長い月日が流れた。京へ見聞を拡めるために出ていた助太郎が戻ってきた。嫁のお初を連れてきてことだった。今度は弟の助次郎が江戸に見聞を拡めるために旅立つことになった。

助次郎は瀬田村出身で江戸の油問屋「近江屋」に奉公する正次に連れられ江戸に向かった。江戸では近江屋に寄宿しながら、勉強と剣術の稽古に明け暮れることになった。そうした生活の中、助次郎は縁があって、御三卿清水家に一年という期限での中間奉公をすることになった。

榎戸角之進は清水家の用人として幕府から派遣された家臣である。榎戸は新しく入ってきた中間の助次郎を好ましく思っていた。そして、一年かぎりの奉公を残念に思っていた。

この時の清水家の当主は斉道。将軍家斉の十七子で、四歳の時に清水家の養子に入った。この斉道は癇癪を起こしやすく、そうした斉道の行状を見るにつけ、助次郎は中間奉公は無理だと思っていた。早い時期にお務めを退くことを考えていた。

斉道の癇癪はひどくなる一方で、ある時、家臣を斬りつけるという事件が起きた。この事件に深く関わった助次郎は、辞めさせられるものだとばかり思っていたが、用人の榎戸が清水家に仕えないかという。百姓から侍にするというのだ。

悩んだ助次郎は、相談も兼ね瀬田村にいったん戻ることになった。

思いがけないことは続くもので、帰る途中で見かけない少年が助次郎を瀬田村まで馬で送ってくれた。少年は瀬田山を越えて、瀬田村に運んだのだ。助次郎は日がたつに連れてこの少年がお遊ではないかと思い始めた。

そして、江戸に戻る時になり、再び少年に会うと、はたして少年ではなく少女であることが判明した。そして、年もお遊と同じである。助次郎の喜びは計り知れないものだった。だが、少女がお遊という確証はなかった。

江戸に戻ると、斉道の症状はひどくなっているようだった。用人の榎戸のやつれ様を見れば分かる。そして、夜伽の番が助次郎に回ってきた。この時に妹・お遊の話をして、斉道はいたく興味を示した。

お遊が瀬田家に戻ってきた。助次郎が出会った少女である。連れ去った、親父様とお遊が呼ぶ男が消えたためである。消える前にお遊に本当のことを告げていた。

帰ってきたのはいいが、山育ちの娘である。普通の娘のようなことは出来なかった。村での生活は次第に窮屈なものに感じられるようになっていた。

お遊を先導して、瀬田山に入る話が持ち上がった。瀬田山を通ることが出来れば便利になるからである。

瀬田山の案内はあっけないほどに終わった。言い伝えのある山とはいえ、そうまであっさりと案内が終わると、逆に解せない部分がある。なぜ今までここまで難解な山としていわれてきたかである。瀬田山に何か秘密があるとでもいうのか…。

助次郎は主の斉道を心配していた。一度屋敷を出て養生させた方がいいのではないかと榎戸に進言する。そして、それが実行に移されることになると、斉道は瀬田村に行ってみたいという。

本書について

目次

雷桜

登場人物

お遊…助左衛門の娘

清水斉道…御三卿清水家当主

榎戸角之進…(元)用人

助次郎…瀬田助左衛門の息子

六助…中間

金蔵…中間

中田沙江

瀬田助左衛門

助太郎…助左衛門の息子

お初…助太郎の嫁

吾作

傘五郎…組頭

寅吉…正次の兄

正次…瀬田村出身で江戸の油問屋に奉公

鹿内六郎太…島中藩馬廻り

山中善助…島中藩馬廻り

田所文之進

佐吉…翁屋手代

清助