シリーズ第一弾。短編集。

陰陽師ブームの火付け役となった作品の一つです。

ドロドロしたオカルトチックな印象はないですが、不可思議な世界感の作品です。

それに、闇が舞台になっていることが多いわりには、ホラーっぽくありません。静かで優雅な感じすらします。

陰陽師・安倍晴明は延喜二十一年の頃、醍醐天皇の世に生まれたようです。

今昔物語によると、安倍晴明は賀茂忠行という陰陽師の下で修行をし、賀茂忠行から陰陽の法をそっくり受け継ぎました。

一種の天才であり、頻繁に陰陽の法を見せては人を驚かしていたようです。

安倍晴明の屋敷は内裏の北東にあります。北東は鬼門の方角です。

平安京の北東に比叡山延暦寺があり、二重に張り巡らせて鬼門から内裏を守っていました。

この、安倍晴明は識神(しきじん)を使います。式神とも書き、しきしん、しきがみとも呼びます。

物語の中にも沢山出てきます。度々話題になるのは一条戻橋の下にいるといわれる安倍晴明の式神です。もっとも、姿は一度も現さないのですが…。

安倍晴明の友人として武士の源博雅朝臣がコンビとして登場します。

和歌の素養などはなく、自分自身は風雅を介さないと思っていますが、琵琶を弾かせたらかなりの腕前の持ち主です。

安倍晴明と源博雅のコンビは、シャーロック・ホームズで言うところの、ホームズとワトスンの関係のような感じです。

源博雅が媒介になることによって、馴染みの薄い平安時代と陰陽師の世界へすんなりと入り込んでいけるようになっています。

本書はこのコンビの紹介という感じです。

安倍晴明が活躍した時代については、「テーマ:平安時代(藤原氏の台頭、承平・天慶の乱、摂関政治、国風文化)」でまとめています。

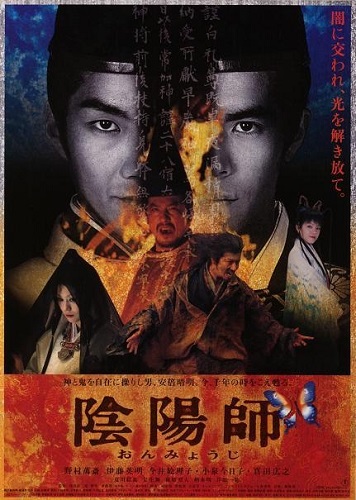

このシリーズは映画化されています。2001年「陰陽師」。

内容/あらすじ/ネタバレ

玄象といふ琵琶鬼のために盗らるること

源博雅朝臣が安倍晴明の屋敷を訪ねたのは水無月の初めである。しばらく都を留守にしていた晴明は高野で坊主と呪について話をしてきたという。

博雅にはわからない。晴明は呪とは名ではないかというようなことを思いついたといった。ますますわからない。

晴明が留守にしている間に壬生忠見が死んだ。歌合わせで負け、やせ衰えて死んだという。その怨霊が清涼殿に出るそうだ。

その話とは別に、博雅は五日前の晩に帝が大事にしていた琵琶の玄象が盗まれたといった。だが、一昨日の晩に博雅はその音を聞いたという。聞いた場所は羅生門であった。

晴明は博雅と一緒に羅生門へ行った。二人と一緒に法師の蝉丸がついていった。

羅生門の上からは異国の言葉が聞こえてきた。天竺の言葉だと晴明は言う。その者は漢多太と名乗った。すでにこの世の者ではない。

漢多太は玉草という女官を連れてきたら、玄象を返すという。

梔子の女

皐月も半ば。源博雅が土御門大路にある安倍晴明の屋敷を訪ねた。

博雅の知り合いの武士に梶原資之というのがいる。出家して寿水と名乗っている。それが八日ほど前からあやかしに悩まされている。女のあやかしだ。

女には口がなかった。

晴明は懐に入れた一枚の紙片を女に見せた。女の瞳に喜びの色が現われた。紙には「如」と書かれていた。

黒川主

文月。鵜匠・賀茂忠輔の孫娘・綾子に妖異があった。何かに取り憑かれたらしい。忠輔は綾子の尋常でない光景を目の当たりにしたのだ。全裸で堀の中で鮎を口でくわえて食べている…。

忠輔の前に黒川主と名乗る男が現われた。男が帰ると綾子は昨夜のことを覚えていないという。その中、綾子の腹だけが大きくなっていった。

たまりかねた忠輔は智応という方士に相談をした。一度は黒川主を捕まえたものの、逃げられてしまう。

そして、安倍晴明のところに話がやってきたのだ。

蟇

安倍晴明が源博雅を誘って外出した。蟇だという。

四日ほど前、応天門にあやかしがでた。魔霊を押さえるための札が破かれ、あやかしがでるようになった。あやかしは子供だという。

晴明と博雅は陰態という、この世のものならぬ世界にいた。そこで博雅が見たのは百鬼夜行であった。方違によってやってきたのだ。ここで、晴明はあることを知りたかったのだ。

そして応天門に向かった。

鬼のみちゆき

それを最初に見たのは赤髪の犬麻呂という盗人だ。牛車に乗った女の鬼だ。左右には二人の影がある。内裏に行くと言ったそうだ。

もう一人見た者がいた。藤原成平という公家だ。牛車の女は七日かけて内裏に参上すると言った。ということは、明後日には大内裏の朱雀門の前に牛車は来てしまうことになる。

安倍晴明と源博雅は事前にこの牛車を見に行った。そして、博雅の一言で晴明はあることに思い当たった。

当日、晴明は博雅に帝へある言付けと願いを頼んだ。

白比丘尼

安倍晴明が源博雅に人を五、六人は切り殺したことのある太刀を持ってきて欲しいと頼んだ。

雪明かりの中、女は立っていた。晴明に三十年ぶりだという。

晴明は女に禍蛇という名の鬼を追い払う法を始めると宣言した。

結跏趺坐した女の芦の間から黒い蛇が出てきた。

本書について

夢枕獏

陰陽師1

文春文庫 約三三〇頁

目次

玄象といふ琵琶鬼のために盗らるること

梔子の女

黒川主

蟇

鬼のみちゆき

白比丘尼

登場人物

安倍晴明…陰陽師

源博雅朝臣…武士

(賀茂忠行…安倍晴明の師)

蜜虫(みつむし)

蝉丸…法師

漢多太

玉草

鹿島貴次…武士

寿水(梶原資之)…元武士

賀茂忠輔…鵜匠

綾子…孫娘

黒川主

智応…方士

赤髪の犬麻呂…盗人

藤原成平…公家